|

18世紀の中国の天文学書『暦象考成後編』

18世紀に中国で書かれた天文暦学書『暦象考成後編』は、太陰暦をつくる学問 「天文暦学」の専門書です。この本は、18世紀末の日本で施行された寛政暦に多 大な影響を与えた文献で、日本天文学史の中では重要なものです。このコーナーでは、 『暦象考成後編』の中身を見てみましょう。 |

|

18世紀の中国の天文学書『暦象考成後編』

18世紀に中国で書かれた天文暦学書『暦象考成後編』は、太陰暦をつくる学問 「天文暦学」の専門書です。この本は、18世紀末の日本で施行された寛政暦に多 大な影響を与えた文献で、日本天文学史の中では重要なものです。このコーナーでは、 『暦象考成後編』の中身を見てみましょう。 |

『暦象考成後編』とは

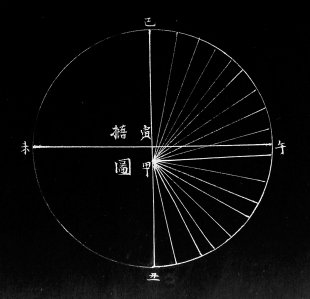

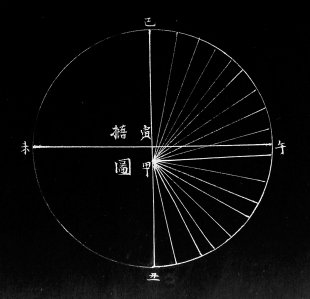

中国の天文暦算書。乾隆7(1742)年完成。 勅命を受けた戴進賢(Ignatius Kogler)、徐懋徳(A. Pereira)、明安図らによって 編集された天文暦学書です。内容は、太陽と月の運動論、日月食理論、 予報計算のための表からなっています。特に太陽と月の運動にはケプラーの楕円 軌道論が導入され、さらにカッシーニ(G. D. Cassini)の知識が加味されています。 特に、東アジアにおいて、天体の楕円軌道を本格的に紹介したのは本書が 最初です。

『暦象考成後編』は日本にも輸入されましたが、その数は、18世紀の後半の時点で わずか2、3部に過ぎず、ほとんど目にすることは不可能でした。それを大阪の在野 の天文学者・間重富が入手し、麻田剛立、高橋至時と共同で研究を行いました。 楕円軌道論は、従来の周転円理論よりも難解でしたが、麻田らはよく理解し、 それにより彼らの天文学は飛躍的に発展し、江戸の天文方の実力を凌ぐほどになりました。 1795(寛政7)年には高橋、間の二人が改暦御用で幕府に招かれ、寛政暦(1798年施行)を 作成しました。

なお、『暦象考成後編』は活字本として出版されていますが、 ここで紹介するのは1830年代に日本で作られた写本で、序と10巻の合計11冊の構成と なっています。各巻の内容は以下のとおりです。

序巻 巻1: 日躔数理 巻2: 月離数理 巻3: 交食数理 巻4: 日躔歩法、月離歩法 巻5: 月食歩法 巻6: 日食歩法 巻7: 日躔表 巻8: 月離表上 巻9: 月離表下 巻10: 交食表

*** 目 次 ***

写真 (1) 『暦象考成後編』表紙 …序、巻1〜2の表紙です。(JPEG、114KB) (2)楕円軌道論 …巻1所載。ケプラーの楕円面積論の部分。(JPEG、124KB) (3)楕円軌道の図 …巻1所載。楕円軌道論の中の図です(JPEG、106KB) (4)太陽の位置推算法 …巻4所載。寛政暦法はこの巻をベースに作られました。(JPEG、95KB) (5)日食推算法 …巻6所載。日食の推算法が解説されています。(JPEG、99KB) (6)日躔表 …巻7所載。太陽の位置計算で使う表。(JPEG、144KB)