手塚治虫と電気科学館

大阪市近郊に生まれ育った手塚治虫(1928-1989)。少年期に開館間なしの大阪市立電気科学館(1937年開館)に通いつめた聡明な科学少年であった。大阪大学医学部という難関大学を経て医師となり、医学博士号を取得して本格的に医業に邁進するかに見えたが、漫画家への夢を捨てきれず、ついに転進し、そして漫画・アニメという新しい表現手段の世界で第一人者となった。手塚と電気科学館との関係を概観する。

【1】は手塚自身の手になる電気科学館プラネタリウムをめぐる回顧録である。【2】はこの寄稿文と電気科学館50周年記念講演会を巡ること、【3】はお菓子「プラネタリゥ−ム」を巡る話である。

なお、手塚と「プラネタリュ−ム」、石原石原時計店社長・石原実さんのこと(【1】参照)などは下記のウェブページが詳しい。一度ご覧いただきたい。

|

懐しのプラネタリウム 手塚治虫 |

|

|

学校のクラスメートだった。彼がぼくを星の世界へいざない、プラネタリウムと結び |

|

|

を思い浮かべながらはいっていった。 |

|

|

|

日本の泥臭い兵器や車などとは |

|

はてっきりプラネタリウムのための曲だと思い込んでいたのである。この曲がかかる |

|

|

はうつった。夜まっくらな中で |

|

|

しかし遺憾なことに、ひとしきり解説が終る頃には、弟妹たちは眠りこけてしまう |

|

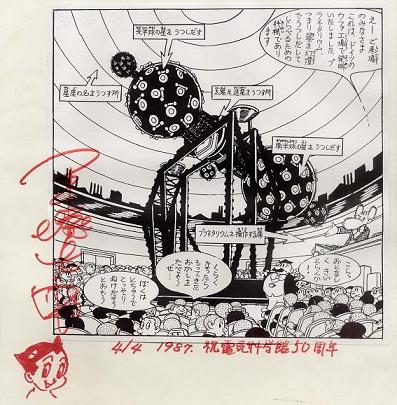

上で紹介した手塚の手稿は1985年であるが、その2年後、1987年には電気科学館開館50周年記念行事があり、手塚治虫を講師に招き、プラネタリウム・ホールで講演会を開催した。

そもそもは、1984年頃、イレブンPMという深夜のテレビ番組があり、手塚が大阪の思い出の場所を巡るという企画で、電気科学館のプラネタリウムにもやってきたことであった。それまで、「手塚が昔よく来ていたらしい」という話は聞いていたものの、私たちが彼自身からそれを聞いたのはこの番組が初めてであった。そこで、黒田武彦さん(当時天文スタッフ、現兵庫県立西はりま天文台公園園長、兵庫県立大学教授)が原稿を依頼し、開館記念行事にも引っ張り出したのであった。当時、手塚は多忙を極め、それは世間にもよく知られていたことであったので、随分遠慮していたのだが、電気科学館の閉館も予想されていたので、この機会を逃しては二度とチャンスはないということで、黒田さんが大変な奮闘をされ、館首脳を説得してようやく実現に漕ぎ着けたのであった。

この手塚の文章から、私たちは「プラネタリウム」なるお菓子があったことを知るに至った。しかし、さて、今はどうなっているか、残念ながら知るすべがなかった。それがひょんなことからわかり、新聞掲載までされることになった話は次節に譲る。

講演会は大盛況であった。手塚ファンが駆けつけたのはもちろん、作家で作詞家の石浜恒夫さん(1923-2004)がお嬢さんの紅子さんを伴って来てくれたのは殊に嬉しかった。石浜さんは「月刊うちゅう」(1985年5月号)に素晴らしい紀行文を寄せてくださっており、さすがに作家と思わせるその文章に僕はしびれていたからであった。石浜さんはフランク永井の歌った大阪ロマンやアイ・ジョージのガラスのジョニーなどを作詞していたことで僕らの世代には知られていた方だった。当然、手塚をよく知っていたはずである。

|

|

| 講演風景 | 記念色紙 |

当時、電気科学館の事務を手伝ってくれている丸顔の青年がいた。時々、手の足りないときなどにアルバイトをお願いすることがあったが、彼はそんな臨時的な仕事を手伝ってくれていた。「月刊うちゅう」に手塚の文章が掲載され、たまたま事務所でそんな話をしていたら、その彼がお菓子「プラネタリューム」を知っているという。どういうわけかを尋ねたら、それを家で作っていると言う。これに一同びっくり! 何たる偶然か! しかし、偶然と思ったのはやや間違いで、彼は家業が電気科学館に関係していたことを知っていて勤める気になったのであった。本当の偶然は、その彼が勤めていた時期が手塚の原稿と重なったことであった。

こうして、その千成一茶の大原さんから、私たちには幻の銘菓「プラネタリューム」を頂戴し、1985年12月頃、友の会会員一同と共にお茶会をすることになった。この模様は某新聞社が伝えるところとなり、手塚や昔のプラネタリウム談義に花が咲いたのであった。

こうして銘菓「プラネタリューム」の歴史もわかって1985年11月の「月刊うちゅう」の記事となった。

| 電気科学館星の友の会「月刊うちゅう」1985年11月号14頁。執筆は黒田武彦さん |

|

大阪銘菓 「うちゅう」7月号のこの欄は漫画家の手塚治虫さんに登場願いましたが、その中で手塚さんがプラネタリウムを見る来るたびに買い求めていた『ブラネタリューム』という菓子についてふれておられました。『やや長めのクッキーに、銀の砂糖粒を散らしてある。それがつまり星空というわけだった。ちょいと工夫をこらした何の変哲もない菓子』だったということです。この菓子は昭和14年から約2年簡、大原菓子研究所で製造されたフィンガービスケットであることがわかりました。『プラネタリューム』という名称は登録商標となっており、昭和16年には(株)三星社、昭和26年9月26日からは千成一茶と社名は変ってきましたが、実は『プラネタリューム』という名の菓子はまんじゅうに形を変えて生き続けていたのです。 |

銘菓『プラネタリューム』については「月刊大阪人」2006年1月号に詳しい紹介とともに、当主大原時子さんが手塚との思い出などを寄せておられる。いずれ詳しい紹介をしたい。

(2006.1.29.)