超光速ニュートリノ

1.はじめに

昨年の9月、ニュートリノの速さを測定したら、光速を超えていたというニュースが世界を駆け巡りました。アインシュタインの相対性理論を修正しなければならないとか、タイムマシンが作れるなどずいぶん騒がれました。

発表したのは、スイスのジュネーブ近くにあるヨーロッパ合同原子核研究所(CERN)とイタリアのグラン・サッソにあるOPERAという研究チーム。CERNにあるシンクロトロン(高エネルギー物理でよく話題に上るLHCとはまた違う加速器)で発生させたニュートリノを730キロ離れたグラン・サッソの検出器に打ち込み、Time Of Flightと呼ばれる飛行時間を測り、速度を計算すると、光より60n秒(一億分の6秒)速く到達していることが分かったということです。

もともと、CERN-OPERAは科学館の4階に展示してある日本の筑波と神岡の間で行われていたK2K実験と同じようなことをしていました。ニュートリノには3つのタイプがありますが、飛行中にそのタイプが変化するニュートリノ振動という現象が起こります。日本ではミューニュートリノの数が減るのを観測していましたが、あちらではタウニュートリノに変化することを確かめました。長い間ニュートリノは質量が0なのか、それとも重さを持つのか分かりませんでしたが、ニュートリノ振動が起きるためには重さがあることが必要で、振動する事実から、ニュートリノには質量があることが確定しました。

次に問題になるのは、では実際どれくらいの重さなの?ということだと思います。いろんな調べ方がありますが、飛行時間を調べるのもひとつの方法です。おそらくCERN-OPERAはそんな理由で飛行時間を調べたのだと思います。

2.何をしたの?

シンクロトロンのリングの中では加速されたたくさんの陽子がぐるぐる回っています。ホースの中を連続的に流れる水のようではなく、ひと塊ひと塊が何億個、何兆個もの集団で加速されています。その集団の巾が10万分1秒くらいあります。塊が引き出され、標的にぶつかると中間子が大量に発生します。その引き出した時刻は記録しておきます。

中間子はぶつかってきた陽子と同じ方向に飛び出します。それを真空の空洞に導くと、空洞の中で崩壊してニュートリノが発生します。そのニュートリノもやはり陽子と同じ方向に飛んで行きます。だから、CERNではグラン・サッソの方角に陽子を引き出してやれば良い。ニュートリノは地中を通ってグラン・サッソのOPERA検出器に向かいます。

OPERAの装置は、薄い鉛と薄いシンチレータ検出器を何層にも張り合わせたものです。ニュートリノは730キロの地中にある土も鉛も検出器もほとんど突き抜けてしまいますが、中には鉛中で反応するものがあり、μ粒子が発生します。μ粒子はシンチレータ内で光を出し、その時刻が記録されます。

ひと塊10万分の1秒もある陽子の集団から生成されたニュートリノの集団が、730キロ離れたところまで行き、そして最終的にμ粒子になるわけですが、一億分の1秒単位の精度が要求されます。しかし、その元になった陽子が集団の中のどれだったのかは分かりません。ひとつひとつのニュートリノを追いかけることなど、とてもできないのです。TOFなんて測れるはずがない、この話を聞いて私が最初思ったことです。

3.どうなった

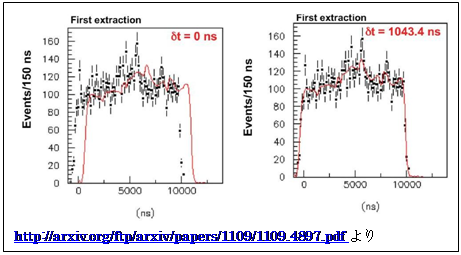

しかし、たくさんμ粒子を観測すると到達時刻の分布が得られます。どんな分布になるかは予測計算もできます。左図の赤い曲線がその予測です。μ粒子が光と同じ速度で飛んでくると仮定したものですが、実験データ(エラーバーの付いた点)と合いません。しかし、右図のように1043.4n秒ずらすと実験データとピタリと合ってしまいます。

しかし、たくさんμ粒子を観測すると到達時刻の分布が得られます。どんな分布になるかは予測計算もできます。左図の赤い曲線がその予測です。μ粒子が光と同じ速度で飛んでくると仮定したものですが、実験データ(エラーバーの付いた点)と合いません。しかし、右図のように1043.4n秒ずらすと実験データとピタリと合ってしまいます。

CERNで中間子がニュートリノに壊れる時間、OPERAでμ粒子を検出するのに要する時間などさまざまな補正(985.6n秒と計算された)を入れると、最終的には光より60n秒速くニュートリノが到達したと結論されました。

これらはブラインドチェック、つまり補正を計算するグループと到達時刻分布を計算するグループとは別々に作業し、結果を突き合わせます。先入観の入った都合のいいつじつま合わせはできません。また誤差も評価されましたが、8n秒、つまり非常に小さなものでした。

本当に光速より速いのかは、異なる実験でも確認されなければなりません。相対論とは相容れないこの結果の物理的な解釈をCERN-OPERAは行っていません。でも、あれこれ考えてみるのは楽しいと思います。

大倉 宏(科学館学芸員)