暮らしのなかの化学をたのしもう

岳川ゆきこのホームページへようこそ

■ミュンヘンのドイツ博物館■

6月号の"ロンドンの科学博物館"に引き続き、今回はミュンヘンのドイツ博物館をご紹介しましょう。ミュンヘンへはロンドンから飛行機で小一時間、ドイツでもイタリアに近い南部に属しているせいか、街や人からは陽気であたたかい雰囲気が伝わってきます。もちろんビールもおいしかったですよ!

■ドイツ博物館(Deutsches Museum)

ドイツ博物館は世界屈指の科学博物館で、開館は1925年、45あるコーナーすべてを歩くと15kmにもなる!と書いてある解説書もあるくらいで、私の場合、半日でだいたい5コーナー見ることができたので、全部見るためには一週間くらい通わなければならないことになります…。入館料はマルク(約600円)、石造りの建物は外見も内部も古いなぁという印象ですが(なかには近代的に改装されているコーナーもある)、科学の貴重な資料(望遠鏡、楽器、モータ、実験道具などなど)がこれでもかーっと展示してあり、その迫力にはボーっと歩いているだけでも科学の歴史の中に引きずり込まれてしまいそうです。また今では多くの科学館に見られる見学者が操作したり、さわったりできる展示は、このドイツ博物館が発祥であるといわれています。

Museum Guideより

Museum Guideより

■すごく恐ろしい音がするんですけど…

展示場にはいるとすごく大きな音が聞こえ、人だかりが見えてきました。放電実験のデモンストレーションです。このような迫力のある放電実験は、日本でもお客さんの引き付け度は抜群です。右は金属のかごの中に人(お客さんか?!)を入れて、外から放電させる実験です。「あの人、感電死しちゃうかも」と、わくわくドキドキですが、ファラデーのかごとして有名なこの実験、かごの中の人間に感電しないことになっているので安心です*。

*今年2月までの当館のサイエンスショー「静電気大実験」でも実験・解説がありました。

「ファラデーのかご」の実験。博物館に入ってすぐ猛烈なインパクト。

「ファラデーのかご」の実験。博物館に入ってすぐ猛烈なインパクト。

■これがお目当てでした・・・化学実験ができる展示

さてドイツ博物館には、化学実験ができる展示があります。実は、わたしがこの博物館に来たかった一番の理由がここにあります。

化学実験の展示はつくり方(反応の制御など)や維持方法(毎日の消耗品となる溶液の準備や処理など)にクリアしなければならない課題がたくさんあります。それをドイツ博物館はいったいどのようにしてつくっているのか…?大阪市立科学館でつくってもうまくいくか…?そのこたえはまだまだ考え中です。

ひとつの窓がひとつの実験装置。なんと、この3倍くらいの化学実験装置がこの博物館にあるのです!

ひとつの窓がひとつの実験装置。なんと、この3倍くらいの化学実験装置がこの博物館にあるのです!

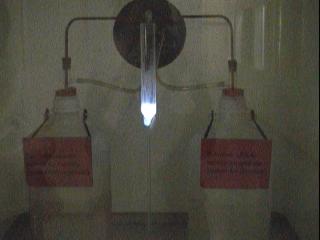

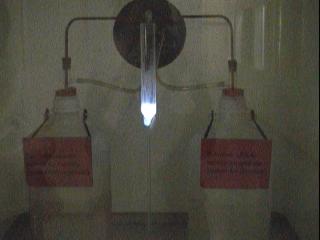

■ルミノール反応ができる実験装置 (↓)

ボタンを押すと2種類の液が左右それぞれのボトルから出てきて、中央の試験管内で混ざりルミノール反応が起こる(青くひかる)。しばらくすると液は流され、別のボトルから出てきた水で試験管内を洗い流し、再び実験ができる状態にもどる。

青く光るルミノール反応

青く光るルミノール反応

■ナイロンを合成し続ける実験装置 (↓)

合成されたナイロンの巻上げ具合を調節する職員のおじさん。話しかけたら、私をお茶にさそってくれました。

合成されたナイロンの巻上げ具合を調節する職員のおじさん。話しかけたら、私をお茶にさそってくれました。

2回に渡ってご紹介したロンドンとミュンヘンの博物館、ほんの少しづつしかご紹介できませんでしたが、大英博物館でロゼッタストーンをみたり、ドイツの美術館でゴッホのひまわりをみたりしたこと、電車に乗ったりパン屋さんでお買い物をしたり…いろいろなことを思い出しては今のわたしの刺激になっています。

なおミュンヘンでは、到着後いきなりスーツケースが開かないというハプニングに見舞われて半泣き。カッコいいフロントのお兄さんに助けてもらってなんとか開けることができたのですが(荷物の詰めすぎでパジャマが引っかかっていたのが原因…)、みなさんも旅行の際は充分お気をつけくださいね。

(岳川有紀子:科学館学芸員)

ドイツ博物館のホームページへ

(2004.11.20.更新)

大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ

Museum Guideより

Museum Guideより 「ファラデーのかご」の実験。博物館に入ってすぐ猛烈なインパクト。

「ファラデーのかご」の実験。博物館に入ってすぐ猛烈なインパクト。 ひとつの窓がひとつの実験装置。なんと、この3倍くらいの化学実験装置がこの博物館にあるのです!

ひとつの窓がひとつの実験装置。なんと、この3倍くらいの化学実験装置がこの博物館にあるのです! 青く光るルミノール反応

青く光るルミノール反応 合成されたナイロンの巻上げ具合を調節する職員のおじさん。話しかけたら、私をお茶にさそってくれました。

合成されたナイロンの巻上げ具合を調節する職員のおじさん。話しかけたら、私をお茶にさそってくれました。