暮らしのなかの化学をたのしもう

岳川ゆきこのホームページへようこそ

■コンタクトレンズ■

学芸課には11人の学芸員がいます。このうち裸眼生活者は1人、10人は視力を矯正しています。この10人のうち7人がメガネ、3人がコンタクトレンズという内訳です。日本で視力の矯正が必要な人は60%(6900万人)以上、このうちの約18%がコンタクトレンズを使用しているそうです(2000年)。

大きい方がソフトコンタクトレンズ、小さい方がハードコンタクトレンズ

大きい方がソフトコンタクトレンズ、小さい方がハードコンタクトレンズ

コンタクトレンズには、主にハード(硬い)とソフト(やわらかい)という2種類があります。今回はハードコンタクトレンズを中心におはなししましょう。

コンタクトレンズとダ・ビンチ

私は10年前からハードコンタクトレンズを使っていますが、「魚のウロコとコンタクトレンズを間違える」とか「コンタクトレンズがいつの間にか大きくなっていて、眼に入れられない」夢を何度か見たことがあります。安全であることはわかっているけど、心のどこかで「眼に直接レンズを入れてほんとに大丈夫?」という気持ちがあるのが原因かもしれません。なので、歴史上で初めてコンタクトレンズを眼に入れた人は、とても勇気のある人だと思います。

コンタクトレンズの発想を初めてしたのは、レオナルド・ダ・ビンチ(1508年)だそうで、球形の容器の中に水を満たす原理で、視力矯正の効果を論じています。 そのことから、ダ・ビンチはコンタクトレンズの原理の創案者であると言われていますが、この発想は現在のコンタクトレンズのように長時間装用して視力を矯正するような着想までには至っていません。

ダ・ビンチから約400年経った1887年、視力矯正としてのコンタクトレンズが初めて作られました。このレンズは、ウサギの眼で石膏の型をとり、ガラスを吹いてつくられたもので、ウサギに装用してテストされました。この一年後、アウグスト・ミューラーという人が、初めて人間の眼(自分の眼)にレンズを入れます。そして、視力が0.5まで矯正できたことを確かめたそうです(しかし痛くて30分しか装用できず)。

コンタクトレンズはプラスチック

こうして作られていたコンタクトレンズは、すべてガラス製で、眼の中で割れた時の恐ろしさは簡単に想像できますし、長時間の装用も加工も困難で、この世にプラスチックが誕生するまでは、普及することはありませんでした。

1940年、透明で切削加工が可能なプラスチック(アクリル樹脂)によって、初めてのプラスチック・コンタクトレンズが製作されました。その後、ポリメチルメタクリレートというプラスチックによって、ハードコンタクトレンズはほぼ完成し、普及しはじめました。しかし、完璧なコンタクトレンズとなったわけではありませんでした。眼にレンズを入れると、レンズが酸素を全く通さないために、角膜が酸素不足で呼吸困難になるのです。原田宗典(作家)のエッセイの中でも、『むかしのハードコンタクトレンズには、眼に酸素を送るための小さな穴が、レンズの中心にあいていた』という文章を読んだことがあります。

|

ポリメチルメタクリレート

現在でも非酸素透過性レンズに使われていることもある。 |

|---|

|

フルオロメタクリレート

これらの分子がいくつもつながって(高分子)プラスチックとなっている。 |

|---|

酸素を透過するレンズは、1970年代後半に発売されるようになりました。現在は、主にシロキサニルメタクリレートとフルオロメタクリレートというプラスチックが使われています。分子の隙間が大きくひろがり、酸素との親和性も高いことも手伝って、酸素分子を簡単に透過させることができます。

※コンタクトレンズの歴史と素材は、メニコンのホームページ

を参考にしました。

コンタクトレンズの作り方

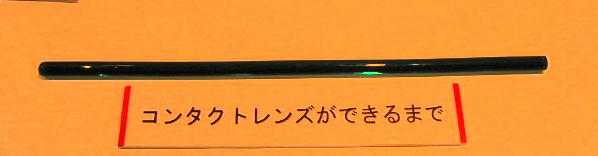

コンタクトレンズの作り方には、主に3種類あります。このうちの1つは、直径1㎝のプラスチックの棒(写真上)を輪切りにして、それぞれをカットしてレンズに仕上げる方法です。このプラスチックの棒自体は、それほど高価なものではないはずですが、レンズにするために精密に削る高度な技術が必要なために、レンズ1枚(片目)あたり約2万円(小売価格)という、とても高価なプラスチックに変身します。

(岳川有紀子:科学館学芸員)

(2004.11.25.更新)

大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ