暮らしのなかの化学をたのしもう

岳川ゆきこのホームページへようこそ

■プラスチックってなんだろう?■

注意))化学実験には危険が伴います。必ず化学実験に慣れた人と一緒に実験を行ってください。

0.概要

2002年12月から2003年2月のサイエンスショーは、プラスチックに関する化学実験を行った。現代のわたしたちの生活と深く関わっているプラスチックを改めて意識し、バラエティーと個性あるプラスチックの化学的な性質を知っていただくことを目的とした。

1.はじめに

いわゆる石油から合成されたプラスチックは、1907年にベークランドによって発明されたベークライトが最初で、今日までわずか100年足らずの間に、さまざまな種類のプラスチックが発明され、人類の生活もプラスチックなしでは考えられないようになった。ところが、一般の方々はプラスチックを素材としても無意識に利用していることが多く(「大阪市立科学館研究報告誌No12」(2002)展示製作に向けた事前評価)、身近である反面、無意識という状況に加えて、さまざまな化学的特徴を持つプラスチックは、サイエンスショーとして興味深いテーマであると考えた。今回の目的は、1:プラスチックは身近にたくさん使われている物質であること、2:プラスチックにはバリエーションがあること(種類、性質、合成方法、リサイクルなどいろいろな面で)、3:そのバリエーションを人間はうまく選択して利用している、という主に3点について知っていただき、関心を持ち続けていただくことであった。

2.実験と解説内容

(1)プラスチックをつくろう【発泡ポリウレタンの合成】

最初に、このテーマの主役であるプラスチックがどのように誕生するのかから知っていただくために、プラスチックの合成実験を行った。発泡ポリウレタンの合成は、専用の薬品が市販されて容易に合成できること、反応時間が短いこと、反応中の変化がわかり易くおもしろいことを理由に採用した。使用した薬品は、BASF INOAC ポリウレタン株式会社から販売されているポリウレタン合成キットで、この薬品はA液(主成分:ポリオール)とB液(主成分:イソシアナート)の2液を混合して反応させる。サイエンスショーでは、反応容器としてプラスチックコップ(ポリスチレン製)を利用した。合成したポリウレタンは容器と密着してしまい容器を再利用することが困難となるからで、安価なプラスチックコップでは容易に廃棄でき、透明で反応も支障なく見え、合成反応に影響も与えない。

混合前

混合前

通常のプラスチックコップサイズの場合にはA液B液を各10g混合すれば、溢れているけどこぼれないというおもしろい状態で反応を終了させることができる(上の写真)。

反応液がこれよりも多く各20gづつ混合した場合などは、反応中のポリウレタンが盛り上がり始めたあと下方に流れ、その状態で固化する(下の写真)。

またこの反応は反応熱が比較的高いのが特徴であり(約40℃)。その反応熱を見学者に感じてもらうために、当初はジッパー付きのプラスチックバック中で反応させて見学者にも触ってもらおうと考えていた(写真3)。しかし反応終了後にバックとポリウレタンの分離が難しく使い捨てとなり、プラスチックバックの価格が高いこと、また反応中にさわると順調に反応が進まないまま固化する場合もあり、断念した。

なおこの反応は、反応開始まで約20秒が必要である。気温が低い冬季はさらに時間がかかるので、あらかじめ湯煎して反応液を温めておいた。

(2)フィルムケースを温めて伸ばす

プラスチックを温めると溶けて(軟らかくなって)変形することができ、冷えるとその形で固化することを知っていただくために、フィルムケース(ポリエチレン)をライターで温めて溶かし、ピンセットでつまんで引き伸ばす実験を行った。上手くいけば5メートルくらい伸ばすことができるが、非常に細い糸になり離れたところからでは見にくい。

この実験をみた見学者の反応から、プラスチックを温めると溶ける (軟らかくなる)ことを知っている方は多いことわかったが、5mも伸び糸のようになる事には驚いた様子だった。

(3)ペットボトルから繊維をつくる

(2)の実験に関連して、またよく使われているペットボトルのリサイクル方法を知っていただくために、ペットボトル(PET:ポリエチレンテレフタレート)から糸(ポリエステル)がつくられていることを紹介し、実験した。(2)と同様の方法でも糸状のものは得られるが、大量に繊維を得るために以下のような装置(下の写真)を製作した。料理用のハンドミキサーの回転部分に、針で穴(缶の底から1㎝の幅の間にいくつも)を開けたアルミ缶を固定し、缶の下からアルコールランプで加熱する。缶の中には砕いたペットボトルを入れておき、加熱され融けたところで回転させ、遠心力によって穴から融けたPETを糸状に放出させる。

この装置で糸が作れるようになるまでには何度か失敗したが、その結果できるだけきれいな糸をつくるためにはいくつかのコツがあることがわかったので紹介する。1:ペットボトルはハサミで細かく切っておく。これはPETを均等に早く融かすためである。2:缶の回転は、PETが融け始めると出てくる煙を合図にはじめる。最初から回転させると、遠心力でペットが缶の隅に偏り、アルコールランプの炎では偏ったPETを融かすことができないからである。3:缶にPETを入れるときは位置のバランスをよく入れる。バランスが悪いと回転がぶれ、きれいな糸ができにくいだけでなく高速回転が安定せず危ない(缶が外れて飛んでいくこともあった)。4:ハンドミキサーの固定はゴムでぶら下げる。回転のぶれを完全になくすことは無理だが、クリップで留めるよりはゴムで吊るすほうがぶれを吸収できて安定する。5:ハンドミキサーと缶の固定方法は、バネ鋼を用いてその復元力で固定する。はじめの頃は付属の回転金具と缶に開けた穴(画鋲を使う)に針金を通して2つを固定していたが、安定が悪く交換もし辛かった(下の写真)。

穴から飛び出す糸は、缶から50㎝ほど離れた頃でないと冷えて固化していない。効率よく回収するために綿あめ機のように囲いをつける場合には、大きな囲いでないと壁にPETが糸ではなくかたまりになって固化してしまった。

(4)とけないプラスチック

プラスチックは融ける(軟らかくなる)ものだけではなく、融けないプラスチック(熱硬化性樹脂)もあることを知っていただくために、メラミン樹脂製のレンゲをライターやガスバーナーで加熱し、融けずに黒く焦げていく様子を観察していただいた。プラスチックは温めると融ける(軟らかくなる)ことを知っている方は多かったが、焦げるプラスチックには驚いた様子が見受けられた。

(5)お弁当のフタでプラバンづくり

加熱温度を調整することで、融かさず成型前の形に戻すことができる性質を知っていただくために、ポリスチレン製のお弁当のフタを、オーブントースターで温めて、小さく(約3分の1に)分厚く(約3倍に)変形させる実験を行った。「プラバン」といわれるこの実験は見学者の中でも知っている人が多かったが、この現象とフタが成形される過程の関係を解説した。さらに、フタの回りにあるナミナミに成形されている部分を加熱すると、同様に小さく分厚くうえにナミナミが消えてまっすぐになる実験も行い、合わせて解説した。

(6)発泡スチロールを溶かそう

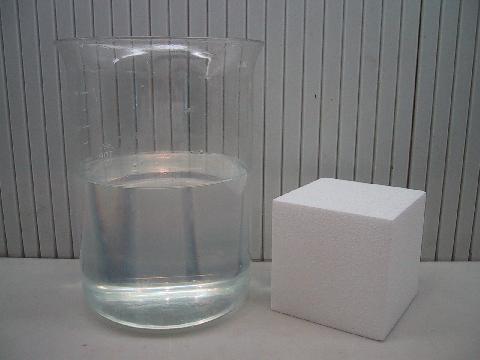

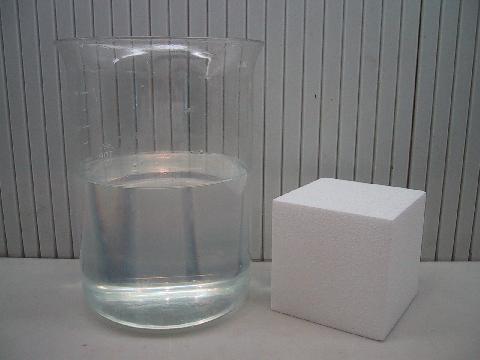

お弁当のフタと同じポリスチレンに空気を混ぜて固めた発泡スチロールは、家庭などでもよく使われている反面、ゴミになるとかさ張り処理も難しい。発泡スチロールの新しいリサイクル方法について知っていただくために、近年開発されたd−リモネンを利用したリサイクルの実験を行った。3リットルビーカーにリモネンを2リットル入れておき(写真7の①)、10㎝3の発泡スチロールを入れて溶かす(写真7の②〜④)。新しいリモネンなら、発泡スチロールを入れた直後から溶け始めて空気の泡がぼこぼこ出てくる様子が観察でき、約2分で完全に溶け消える。溶けるはやさは、すでに溶けた発泡スチロールの量に比例して遅くなる(10個程度溶かした頃からリモネンの粘度が高くなり、ショーでは使えないくらいになる)。

溶解前

溶解前

溶解直後

溶解直後

溶解後約100秒

溶解後約100秒

溶解終了(約2分後)

溶解終了(約2分後)

リモネンはヤスハラケミカル株式会社から18リットル缶で購入したもので、100%柑橘系果物の皮からの抽出物である。うちわで扇ぐと柑橘系の香りが見学者まで届くので、リモネンがレモンのような柑橘類の果物から得られたものということが感じられる様子だった。このような実験でも、ポリスチレンが溶けたリモネン溶液が大量に出た場合には、発泡スチロールリサイクル工場などとの相談でリサイクルに利用してもらうことも可能であるという。

なお、この実験を見た後に実際にグレープフルーツの皮を絞って発泡スチロールを溶かしてみた、という報告を見学者の方からいただき、溶けた発泡スチロールトレーを見せていただいた。リサイクルとしてだけではなく、身近にあるものでできる実験、ということも興味深かった様子である。

(7)形状記憶プラスチック

完全合成プラスチックが合成されてから100年経たない間に、より便利な機能をもったプラスチックが開発されていることを知っていただくために、形状記憶樹脂の実験を行った。この形状記憶樹脂は、中村理科工業から販売されているもので20×20㎝(厚み約1mm)のものを、はさみで2cm幅にカットして使った。形を作って冷やし固めたもの(写真8の上部2つのように)を、40℃以上の湯の中に入れると、写真8の下部のようにまっすぐで軟らかい(温かい)プラスチックになる。それをお湯から取り出して軟らかいうちに好きな形につくり冷やす(急ぐときは水で)と、そのままの形で固まる、という繰り返しを見ていただいた。

このような形状記憶樹脂は、加熱するとネジ山がなくなるように形状記憶されたプラスチックとして電化製品のネジなどに利用され、リサイクルの際にネジを回転して外す手間を省くことができるという利用方法も紹介した。

(8)高分子吸収剤

形状記憶プラスチックと同様に、機能をもったプラスチック(高分子)として水を吸収することができるものがあることを知っていただくために、高分子吸収剤が水を吸収する実験を行った。紙コップに小さじ1杯の高分子吸収剤の粉末を入れておき、見学者の目の前で水を加え、ひっくり返してもこぼれないという手品のような演出で見せた。

タネあかし(写真9)の後に、紙おむつや砂漠の緑地化などに使われていると紹介すると、特に子育て経験者のような方には「なるほど」と頷く方も多く、また家庭でも高分子吸収剤で同じような実験をしたいという問い合わせが多かった。

(9)その他の実験

その他、時間の都合で省略することが多かったが、以下の実験を準備した。

・バイルシュタイン反応

ラップの成分(塩素が含まれているかいないか)を見分ける家庭でもできる方法を知っていただくために、加熱した銅線にラップを溶かし付け、再度加熱したときに緑色の銅の炎色反応が見られれば塩素が含まれている、と判断できるという実験を紹介した。

・電気くらげ

プラスチックを摩擦することで静電気が起きることがあるということを知っていただくために、塩ビパイプとポリエチレン製の紐を別々にこすって静電気を起こし、ふたつの反発力でポリエチレンの紐を燕尾パイプでくらげのように操る実験を紹介した。

3.考察

今回は、主な3つの目的の中でも特に、プラスチックにはバリエーションがあることを中心に実験を行った。バリエーションを見せるという目的は、下手をすれば逆に混乱させてしまうこともある。

家庭ではほとんど見ることができない化学実験を目の前でみることについては楽しんでいただけた様子だった。例えばショーが終わった後に質問を受けたり、実験道具(特にポリウレタン、リモネン、糸、形状記憶樹脂、高分子吸収剤)に興味を持つ方は普段よりも多かった。また自分で実験してみたいのだが、という相談も多かったので、薬品の入手先を紹介することもあった。

また、大人や化学を学んだことがある人にとっては、各プラスチックの名称を言う事で混乱も避けられると思ったが、なんどかためしてはみたものの、ほとんどの見学者(こどもを含む)は、初めてで、ポリ〜というよく似た名前を聞いても反って混乱するだけでなく、難しい名前の印象が残ったとしたら本末転倒と思い、通常は名称を積極的に伝えることはしなかった。

なお、実験で使用した形状記憶プラスチックを館内のミュージアムショップで販売したところ、多くの方に買っていただいた。このことは、このサイエンスショーや形状記憶プラスチックに興味を持っていただいた方が多かったことの現われであると思うし、また、自宅に帰ってからこの実験をすることによって、より強い印象と記憶に残ると期待できる面でも有効な方法であったと考えている。

4.解説

以下の実験の化学反応等について紹介する。

(1)プラスチックをつくろう【発泡ポリウレタンの合成】 この化学反応は以下のとおり。

(1)ウレタン結合の生成反応

(2)発泡反応(CO2発生反応)

(3)尿素結合の生成反応

(4)架橋反応

なお、この薬品には主反応物以外に、発泡がスムーズに発生するため低沸点の有機溶媒を混合が混合されており、反応熱によって気化させることによって、反応2)で発生するCO2と合わせて発泡に利用されている。この溶液は、東急ハンズなどの工芸コーナーでも購入が可能である。また、廃棄については自治体にもよるが、燃えるゴミとして廃棄した。

(6)発泡スチロールを溶かそう

d−リモネン、ポリスチレンは以下のような化学構造をもつ化合物である。両者とも非常によく似た構造である。

リモネン

リモネン  ポリスチレン

ポリスチレン

(7)形状記憶プラスチック

このプラスチックは、以下の分子構造をもつポリノルボーネンである。

またポリノルボーネンの温度変化は以下のとおりである。(中村理科工業株式会社 取り扱い説明書より)

(8)高分子吸収剤

今回利用した高分子吸収剤は、ポリアクリル酸ナトリウムである。分子構造は以下のとおり。

5.謝辞

本サイエンスショーの実験において、ポリウレタンの合成については名古屋市科学館、BASF INOACポリウレタン株式会社に、リモネンのリサイクル実験についてはソニー株式会社ならびにヤスハラケミカル株式会社に、プラバンの実験についてはオリカ産業株式会社に、ポリエステル製造装置の開発については有限会社アクセスの早野氏に、助言ならびに協力をいただきました。この場をかりて厚く御礼申し上げます。

また、参考となる実験の紹介や助言をいただいたサイエンスショー研究会の出席者、当館の学芸員に感謝いたします。

6.参考文献

・「実験で学ぶ化学の世界3」(日本化学会編)p161発泡性ポリウレタン

・「いますぐできるわくわく化学実験」 15−18プラスチックのリサイクル(PETから糸をつくる)

★この実験は、2002年11月〜2003年2月末までの3ヶ月間(演示230回・見学者のべ9103人)に、大阪市立科学館のサイエンスショーとして実施したものです。

★このページは、大阪市立科学館 研究報告第13号(2003)『サイエンスショー「プラスチックって何だろう」実施報告』(岳川有紀子)をアレンジしたものです。

(2004.12.05.更新)

大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ

混合前

混合前

溶解前

溶解前 溶解直後

溶解直後 溶解後約100秒

溶解後約100秒 溶解終了(約2分後)

溶解終了(約2分後)

リモネン

リモネン  ポリスチレン

ポリスチレン