暮らしのなかの化学をたのしもう

岳川ゆきこのホームページへようこそ

■むらさきキャベツで大実験 酸性・アルカリ性のかんたん実験■

注意))化学実験には危険が伴います。必ず化学実験に慣れた人と一緒に実験を行ってください。

0.概要

むらさきキャベツから抽出した液が酸性アルカリ性で色が劇的に変わることを利用して、身の回りのものの酸性とアルカリ性についての分類、性質などを知っていただくことを目的として、企画・制作しました。

1.はじめに

むらさきキャベツの中には、酸アルカリの液性によって鋭敏に色を変化する色素(アントシアン)が含まれている。その色の変化のパターンは、学校で馴染みのあるリトマス紙(青⇔赤変化)の数倍(赤、ピンク、紫、青、緑、黄、およびそれぞれの中間色)があり、見ているだけでもインパクトがある。

今回はみのまわりの食品、台所用品などを集め、それぞれをむらさきキャベツ抽出液の中に入れたときの色の変化をたのしみ、酸性とアルカリ性についての分類や性質などについて解説した。

また、家庭などで特別な薬品がない場合でも、かんたんに酸アルカリを測定できることから、自由研究などへの活用も期待している。

2.実験と解説内容

(1)むらさきキャベツ抽出液をつくる・・・ミキサーでまぜるだけ

ミキサーに葉と水を入れて粉砕して色素を抽出した。

この方法ではたった数秒で十分な濃さをもった抽出液をつくることができる。参考書などではお湯で煮出したり、エタノールで揉んで抽出したり、という方法がよく紹介されているが、時間も短く限られているサイエンスショーでは向かない。

(2)紫色を変化させる・・・まぜるだけ

抽出液をプラスチックコップに分け、それぞれに用意した食品・台所用品などを見学者のリクエストに応えながら入れていく。入れる量は適当で(小さじ1杯程度)、漂白作用のあるものは多量に入れるとむらさきキャベツの色素自体が漂白されて色の変化がわからなくなる。

約10種類くらい実験したところで色の傾向に気付いてもらい、色別に分類して、それぞれが酸性グループ、アルカリ性グループ、色の変わらないものを中性グループということを解説した。

これを踏まえて次に、酸性かアルカリ性かの予想を立ててもらいながら更に数種類の実験を繰り返した。

次の中和実験で必要になる重曹、レモン汁、サンポール、漂白剤については実験しておいた方がよい。

←酸性 中性 アルカリ性→

(3)中和させる・・・まぜるだけ

分類された酸性グループとアルカリ性グループを混ぜて中和を行った。量をうまく加減すれば紫色の中和になる。わざとどちらかを多めに入れて、どちらかを入れすぎると中和を超えるということも説明できる。

また中和の際には化学反応によって新しい物質ができることを説明して、重曹を入れたむらさきキャベツ液に酸性のクエン酸(粉末)を加えると、中和と同時に二酸化炭素の発泡がみるみるできあがってくるのを観察してもらった。

重曹+クエン酸

注意))混ぜるものによっては、危険な物質ができることがありますので、化学に詳しい方に確認してから実験してください。 特に、サンポール(酸性)と漂白剤(アルカリ性)などの「まぜるな危険」の表示があるものについては、有毒な塩素ガスが発生しますので、絶対に混ぜないでください。

(4)発展とおまけの実験

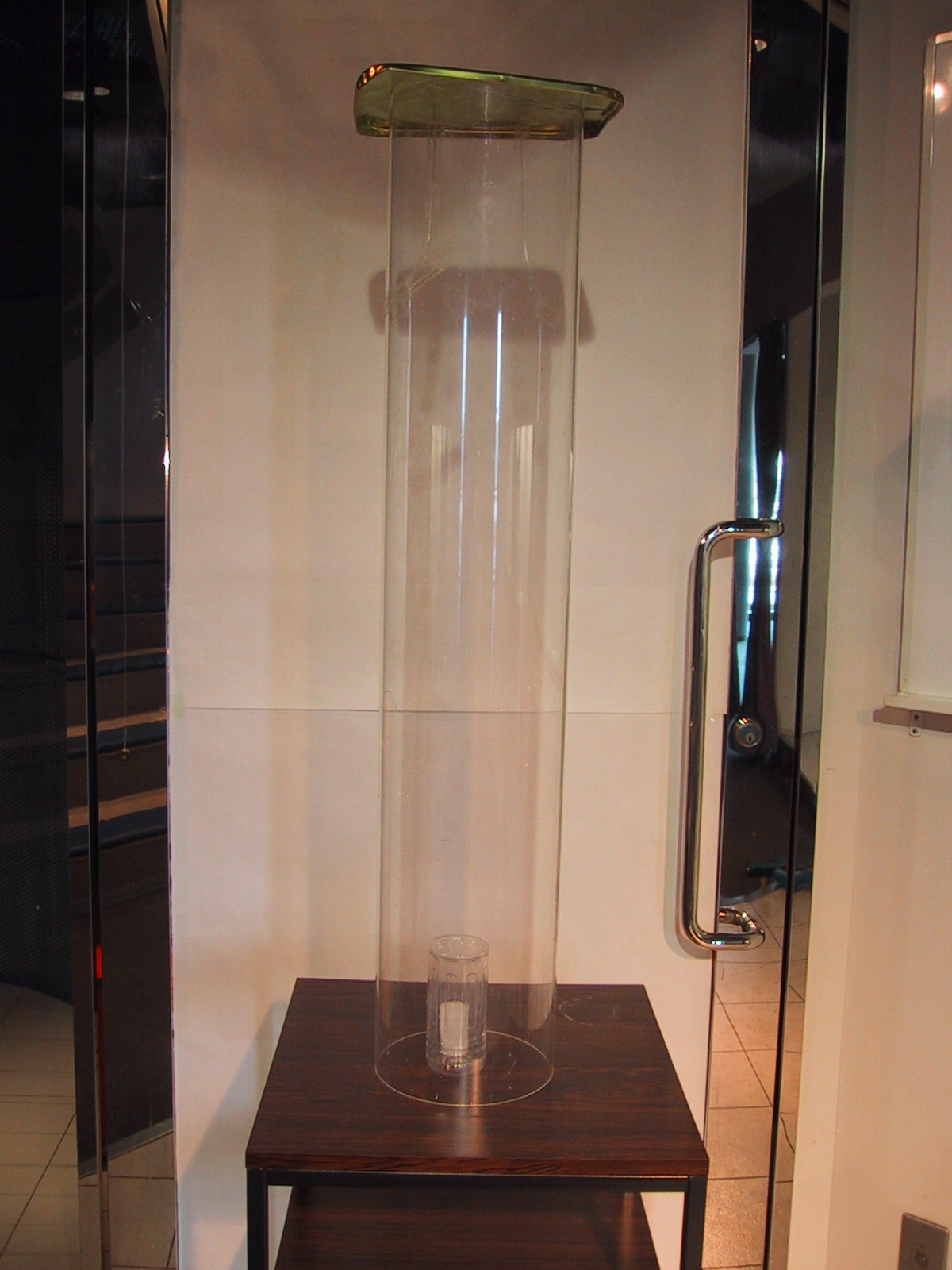

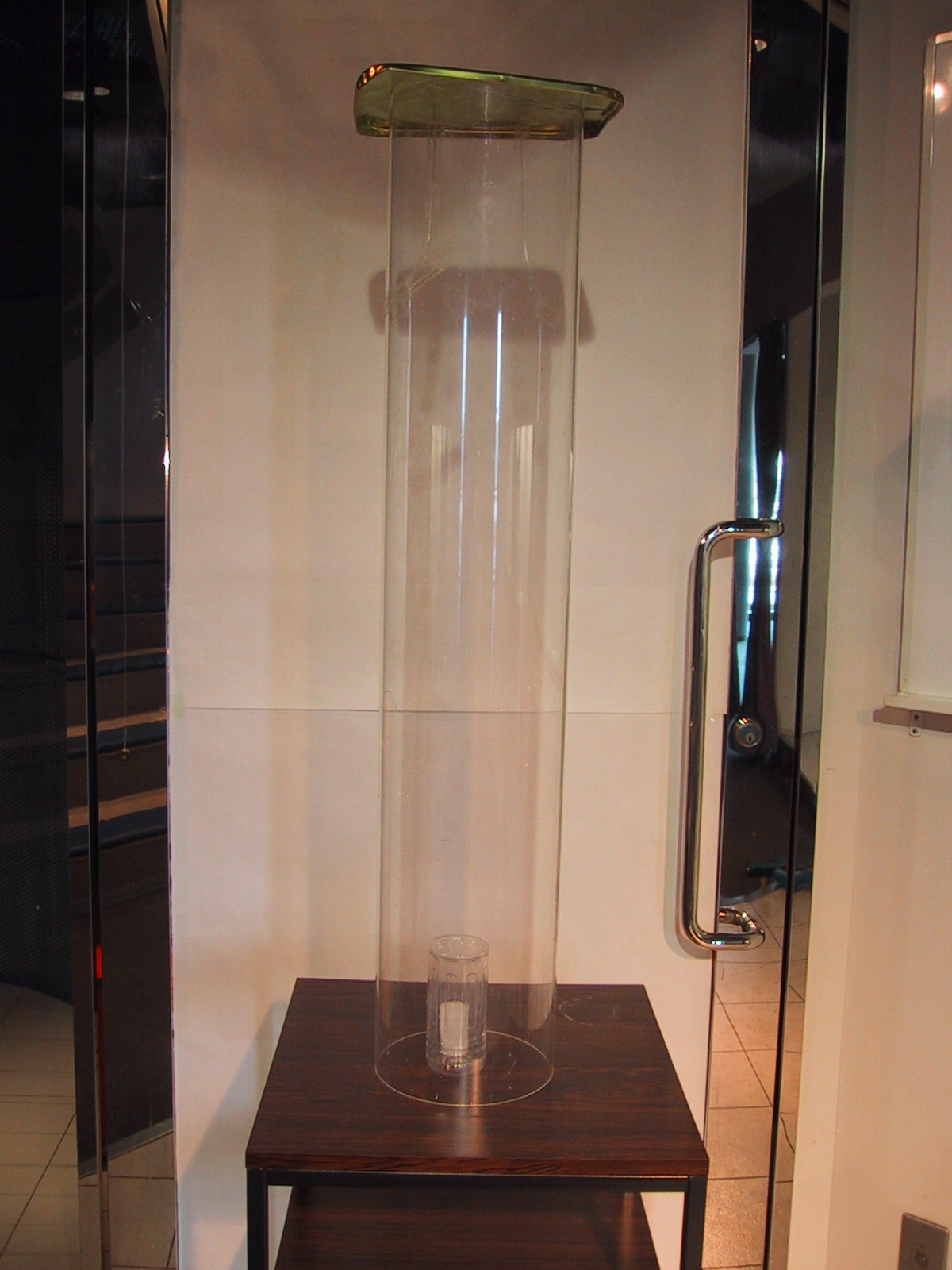

最後に、発泡入浴剤を利用したロケットを打ち上げた。発生する二酸化炭素の圧力でフタが外れる(飛ぶ)ことを利用した実験である。

フィルムケースに、小さじ1杯の砕いた発泡入浴剤、水少々を入れて、すぐにフタをする。フタを下にして、ロケット発射装置にセットすると、間もなく発射する。

注意))かなり勢いのあるロケットになるので、ガードとフタを備えた発射装置などを使わないと危険な場合があります。

注意))発泡入浴剤が多すぎたり、水の量が少ないと、フタをした直後に破裂(フタが飛ぶ)ことがあって危険です。

発泡入浴剤には酸性(フマル酸)とアルカリ性(炭酸水素ナトリウム)の粉が混ぜて固めてあり、水に溶けることによって中和反応が始まり、二酸化炭素の泡が発生する。発生した二酸化炭素の圧力でフタを飛ばす身近なところにも中和反応が利用されていることを紹介した。

ロケット発射装置

★なお、指示薬の性質、色が変わるの理由、中和反応のしくみ、など科学的な解説については、20分のショーの中では紹介することができなかったため、終了後に質問に答えることで対応しました。

3.pHと抽出液の色

サイエンスショーで用いたものの、おおよそのpHとむらさきキャベツ抽出液の変化後の色を、pHの小さい順にならべる。(加える量やメーカーによってはこの通りにはなりません)

サンポール(赤)pH0

レモン(赤〜ピンク)pH3

食酢(赤〜ピンク)pH3

炭酸飲料(ピンク)pH3

梅干(ピンク)pH4

マヨネーズ(ピンク)pH4

インスタントコーヒー(ピンク)pH4

ソース(ピンク)pH4〜5

しょう油(ピンク)pH5〜6

化粧水(変わらず)pH7

台所用洗剤(紫〜青)pH8

重曹(青)pH9

石けん(青)pH10

虫刺され薬キンカン(緑)pH10

線香の灰(緑)pH11

キッチンハイター(緑)pH11

パイプ用ハイター(黄)pH11〜

4.アントシアンの化学反応

アントシアンは以下のような化学構造をもつ化合物である。天然には配糖体として存在していることが多い。

アントシアンは、酸と反応して安定な塩をつくり赤色になる。

酸性からpHが大きくなるにしたがい、キノイド型を生じると、淡赤色から青色に変色する。

アントシアンはアルカリ性では不安定で退色が早い(実験では一週間程度もった)。強アルカリ性で黄色になるのは、紫キャベツに含まれるフラボノイドを含むためと考えられており、アルカリ性で緑色になるのは、アントシアンの青色とフラボノイドの黄色が混合されているためと考えられている。

フラボン(フラボノイドの一種)

フラボン(フラボノイドの一種)

5.参考文献

・「子供の科学」舎華社出版社(2001年5月号)

・「化学をたのしくする5分間」(日本化学会編)

★この実験は、2000年6月〜8月末までの3ヶ月間(演示241回・見学者のべ11100人)に、大阪市立科学館のサイエンスショーとして実施したものです。

★このページは、大阪市立科学館 研究報告第12号(2002)『サイエンスショー「むらさきキャベツで大実験」実施報告』(岳川有紀子)をアレンジしたものです。

(2004.11.19.更新)

大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ

フラボン(フラボノイドの一種)

フラボン(フラボノイドの一種)