壛摗尗堦僨乕僞僙儞僞乕

丂乽揹婥壢妛娰揤暥幒棯巎乿偱傕怗傟偨傛偆偵丄2006擭丄壩惎偺僋儗乕僞乕偵擔杮恖弶傔偰偺柤慜偑偮偔偙偲偵側偭偨丅壩惎偺昞柺柾條傗婥徾尰徾偺娤應偱崙嵺揑偵傕抦傜傟偰偄偨屘嵅攲峆晇巵乮1916-1996乯傪婰擮偟偨傕偺偱偁傞丅

丂嵅攲偝傫偼傑偨傢偑崙偺僾儔僱僞儕僂儉奅偺僷僀僆僯傾偺堦恖偱偁傝丄揤暥妛偺晛媦丒嫵堢偵傕妶桇偟偰偄偨揤暥妛幰偱偁偭偨丅戅怑屻傕偟偽偟偽尦偺怑応偵婄傪尒偣偰偔傟偰偄偨偺偱丄巹偨偪屻攜偼偄傠偄傠傾僪僶僀僗傪懻偔婡夛偑偁傝丄偦傟偼傢傟傢傟偺椼傒偲側傝丄墌妸側嬈柋塣塩偵戝偄偵栶棫偭偨丅

丂偙偺傛偆偵妱偲枾側娭學偩偭偨偩偗偵丄夵傔偰嵅攲偝傫偵尨峞傪丄偲偄偆傛偆側惡偑弌傞婡夛偼側偐偭偨偑丄偄傛偄傛揹婥壢妛娰偑暵娰偲偄偆偙偲偵側偭偨偨傔婰榐偺堄枴傪崬傔偰幏昅傪偍婅偄偟偨偺偑壓亂侾亃偺婰帠偱偁偭偨丅拞偵偼暦偄偰偄側偐偭偨偙偲傕婰偝傟偰偍傝丄尨峞傪偍婅偄偟偰椙偐偭偨偲堦摨巚偭偨偙偲偩偭偨丅宖嵹帍乽寧姧偆偪傘偆乿偵偼曇廤恖崟揷晲旻偝傫偺庤偵側傞幨恀偑嵹偭偰偄傞偑丄偙偙偱偼徣棯偟偨丅偙傟偐傜婡夛傪尒偮偗偰嵦榐偟偨偄偲巚偆丅

丂偦偆巚偆偲丄尨岥巵梇偝傫傗丄崅忛晲晇偝傫丄恄揷堧梇偝傫側偳偐傜傕僾儔僱僞儕僂儉奅阾柧婜偺偍榖傪偄傠偄傠巉偭偨偺偵丄彂偄偰偄偨偩偔婡夛偑側偐偭偨偺偼丄崱巚偆偵丄偐偊偡偑偊偡傕巆擮側偙偲偱偁傞丅尨岥偝傫偼揹婥壢妛娰奐娰帪偺僗僞僢僼偱偁傝丄搶擔揤暥娰偺奐娰偵偁偨偭偰戝嶃偐傜攈尛偝傟偨曽偩偗偵榖偑僟僀僫儈僢僋偱丄偦偺屻丄戝嶃晎堬栘巗偺巗夛媍堳偲偟偰拞墰岞柉娰偺僾儔僱僞儕僂儉傪愝抲偟偨偙偲傕偁傝丄偨偔偝傫偺忣曬傪偍帩偪偱偁偭偨丅崅忛偝傫偼奐娰捈屻偺壢妛娰偺僗僞乕偱偁傝丄摉帪偼帺傜棫偪忋偘偨榓壧嶳揤暥娰傪妶摦嫆揰偲偟丄揤暥嫵堢奅偺廳捔偱偁偭偨丅偄傢備傞乽偍戝恠乿偺晽奿偑偁傝丄暆峀偄恖柆偲暆峀偄抦幆傪偍帩偪偱偁偭偨丅恄揷偝傫偺尨揰偼杒夢慏偺慏廻乮偩偭偐偲巚偆乯偵抋惗偟偨偙偲偵偁偭偰丄峲奀偺曽偐傜揤暥偵擖偭偨偲偄偆揰偱儐僯乕僋偱丄媽楋傗擭拞峴帠偵傔偭傐偆徻偟偔丄偦偆偟偨曽柺偵傑傞偱抦幆偺側偄昅幰偵偼嬃堎偱偁偭偨丅偦偟偰丄巗柉惗妶偵枾拝偟偨壢妛娰偲偄偆巤愝偵偼寚偔傋偐傜偞傞抦幆偱偁傞偙偲傪屽偭偨丅

丂Saheki柦柤偺審偼挬擔怴暦俀侽侽俇擭侾寧俀侾擔戝嶃杮幮斉梉姧偵宖嵹偝傟偨丅偦傟傪亂係亃偵嵹偣偰偍偄偨丅偙傟偵懳偟丄拞惣旤榓巕偝傫偑挬擔怴暦偵巚偄弌傪搳彂偝傟偨亂俆亃丅拞惣偝傫偺墮偑塅拡旘峴巑偺栰岥憦堦偝傫偱偁傞偲偄偆丅亂俇亃偼嵅攲偑娤應偟偨壩惎柺偺僼儗傾乕尰徾傪弰傞榖偱丄傾儊儕僇偺Sky & Telescope 帍偵宖嵹偝傟偨傕偺偱偁傞丅

丂側偍丄嵅攲偝傫偼挿傜偔搶垷揤暥妛夛傪婎斦偵妶摦偝傟偰偄偨丅摨夛偺儂乕儉儁乕僕偍傛傃娭楢儁乕僕偺傾僪儗僗偼埲壓偺偲偍傝丅

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/oaa-web/index.htm

http://www.mars.dti.ne.jp/~cmo/oaa_mars.html

亂侾亃僾儔僱僞儕僂儉偺壇偄弌乮侾乯丂丂嵅攲峆晇

亂俀亃僾儔僱僞儕僂儉偺壇偄弌乮俀乯丂丂嵅攲峆晇

亂俁亃嵅攲峆晇儊儌儕乕

亂係亃挬擔怴暦俀侽侽俇擭侾寧俀侾擔戝嶃杮幮斉梉姧丂乽娤應偺婼乿壩惎偺抧柤偵

亂俆亃挬擔怴暦俀侽侽俇擭俀寧俇擔戝嶃杮幮斉丂搳峞棑丂嵅攲愭惗偺柤丂壩惎偺抧柤偵

亂俇亃 Sky and Telescope 110, No.6 (Dec.), p.112, 2005 Renowned Japanese Mars Observers

仛

|

僾儔僱僞儕僂儉偺壇偄弌乮侾乯丂丂嵅攲峆晇 |

|

1.僾儔僱僞儕僂儉偲巹

丂偨偟偐徍榓俆擭崰偩偭偨偲巚偆偑丄廬孼偐傜栣偭偨壢妛夋曬偺媽崋(偨傉傫徍榓俀擭偺)偵丄僪僀僣偺岝妛婍夿儊乕僇乕偺僇乕儖僣傽僀僗幮偑丄僾儔僱僞儕僂儉偲柤晅偗偨夁嫀枹棃擛壗側傞帪戙偺丄壗張偺搚抧偱挱傔傞惎嬻偱傕丄捈偪偵塮偟弌偣傞婍夿傪敪柧偟偨偲偄偆僯儏乕僗傪丄婏夦側巔偺僾儔僱僞儕僂儉偺幨恀擖傝偱敪昞偟偰偁偭偨偺傪尒偰丄摉帪彮擭偩偮偨昅幰偼丄僪僀僣偐傜墦偔棧傟偨嬌搶偺抧偺擔杮偱偼丄偙偺婍夿偺塮偟弌偡恄旈側恖憿偺惎嬻傪尒傞偙偲側偳丄嫲傜偔晄壜擻偩傠偆偲丄椧偟偔掹傔偰偄偨傕偺偱偁偭偨丅

丂偲偙傠偑丄偦傟偐傜嬐偐俇擭屻丄偁偺柌偺婍夿偑戝嶃巗偵悩偊晅偗傜傟傞偲偺僯儏乕僗傪暦偒悵桇偟偰婌傫偩傕偺偱偁偭偨丅偟偐傕嬃偄偨偙偲偵丄徍榓侾俀擭俁寧侾俁擔偺堦斒岞奐傛傝俇擔慜偺俁寧俈擔偵丄搶垷揤暥妛夛乮摉帪偼揤暥摨岲夛偲徧偟偰偄偨乯偺夛堳傪摿暿彽懸偟偰娤棗偝偣偰偔傟傞偲偺偙偲偱丄暥帤捠傝偺柌偺條側榖偵丄摉帪嬨廈偵嫃偨昅幰偼楍幵傪忔傝宲偄偱忋嶃偟丄嫻傪梮傜偣撫傜巐僣嫶偵戕偊棫偮僈儔僗偺忛偲偱傕尵偊傞晽曄傢傝側寶暔偺揹婥壢妛娰傪朘傟偨傕偺偱偁傞丅僄儗儁乕僞乕偱俇奒偵徃傝丄揤徾娰偲彂偐傟偨擖岥傪愽傝丄僾儔僱僞儕僂儉拏偵擖傞偲丄捈宎侾俉倣偺墌宍偺幒偺恀拞偵丄柌偵傑偱尒偨偁偺僟儘僥僗僋側巔偺僾儔僱僞儕僂儉偑丄僪僢僇偲嵖傝丄媴宍偺揤堜偼僪乕儉徠柧偵徠傜偝傟偰恀敀偔婸偒丄廃傝偺暻柺偺忋晹偵偼娰偺忋偐傜挱傔偨戝嶃巗偺晽宨偑僔儖僄僢僩偲偟偰昤偒弌偝傟偰偄偰丄壗偲傕尵偊偸恄旈側岝宨傪尰偟偰偄傞丅傗偑偰嶳杮堦惔攷巑偺夝愢偱梉擔偑丄梉曢傟偺儊儘僨僀乕偵憲傜傟偰惣偺弔擔弌壩椡敪揹強偺墝撍偺屻傠偵捑傫偱峴偔偲丄嬻偼師戞偵埫偔側傝丄堦斣惎擇斣惎偑婸偒丄偮偄偱惣偺抧暯偺敄柧傝偑師戞偵庛傑傝丄悑偵徚偊嫀偭偰偟傑偆偲戝嬻偼恀埫偔側傝丄慡揤偵柍悢偺惎乆偑巔傪尰偟偰嶹傔乮偔傛偆偵巚偊偨乯偒弌偡偲巚傢偢棴懅傪偮偒丄偮偄偱柍堄幆偵攺庤偟偨傕偺偱偁傞丅嶳杮攷巑偺岻傒側榖弍偵傛傞惎嬻偺夝愢偑廔傝偵嬤偯偔偲丄惎偺椳偐偲巚傢傟傞棳惎偑儂儘儕儂儘儕偲旘傃丄偮偄偱搶偺抧暯偵旝偐側敄柧傝偑尒偊巒傔丄偦傟偑師戞偵柧傞偝傪憹偟偰偒偰悑偵栭偗傪寎偊傞丅僾儔僱僞儕僂儉偺丄偄傗幚嵺偺惎嬻偺丄栟傕恄旈偱嫮偔怱傪懪偮偺偼丄栭柧偗偺恄乆偟偄岝宨偩偲塢偆偙偲傪丄偙偺帪丄弶傔偰嫮偔姶偠偨傕偺偱偁傞丅

丂偙偺摿暿尒妛夛偼丄搶垷揤暥妛夛偺徍榓侾俀擭搙憤夛傪寭偹偰峴傢傟偨傕偺偱偁偮偰丄棃夛幰偼侾係侽柤偵傕媦傫偩丅偙偺屻偺憤夛偼偦偛偆僨僷乕僩俉奒戝怘摪偱峴側傢傟丄婰擮島墘偼栘曈惉枦巵偵傛傞乽SS Cyg

偺敪尒偵偮偄偰乿偱偁傝丄偦偺屻偺嶨択偱僾儔僱僞儕僂儉偺堉巕偵枍傪偮偗偰梸偟偄丄偄傗丄偦傫側傕偺傪偮偗偨傜柊偭偰偟傑偆偐傜僟儊偩偲偐丄寧偺婄偵柾條偑側偄偺偼椧偟偄丄峆惎憸偑戝偒夁偓傞摍乆偲怓傫側堄尒偑弌偰偄偨丅

2.揹婥壢妛娰偵廇怑

丂徍榓侾俇乮1941乯擭俋寧丄摉帪朸幮偵嫃偨昅幰偼忋奀偺杮幮傊偺揮嬑偑寛傑傝丄戝嶃巗傕尒擺傔偩偲巚偭偰怱嵵嫶傪僽儔偮偄偰偄傞偆偪偵丄僼僩壴嶳揤暥戜帪戙偺愭攜偺崅忛晲晇巵偑巐僣嫶偵嫃傞帠傪巚偄弌偟丄壗婥側偔揹婥壢妛娰傪朘傟偨丅偡傞偲崅忛巵偼丄婄傪尒傞側傝乽堦懱壗張偵塀傟偰偄偨偺偩丄悘暘孨傪扵偟偰嫃偨傛乿偲塢偄丄嫮堷偵娰挿幒偵楢傟偰峴偒丄彫敥娰挿偲崅忛巵偺擇恖偱丄崱偺夛幮傪捈偖帿傔偰丄娰偵棃偰巇帠傪庤揱偭偰梸偟偄偲偺旼媗傔択敾偱丄偟偐傕丄偙偺擭偺侾侽寧偵弨戝愙嬤傪偡傞壩惎傪栚慜偵偟偰丄娤應偺堊偺朷墦嬀偑柍偔徟偭偰偄偨昅幰偺庛傒傪徴偄偰丄娰偺俀俆噋斀幩朷墦嬀傪帺桼偵巊偭偰椙偄偐傜丄惀旕擖娰偡傞條偵偲偺榖偱偁傞丅帠忣傪暦偄偰傒傞偲丄揤暥幒偺堜怟丄嶗堜丄惔悈偲塢偆俁恖偺庒偄媄弍堳偑丄俁恖懙偭偰孯愋偑桳傝丄擭枛偵偼擖戉偟偰偟傑偆偲偺帠偱丄偦偺曗彆偲偟偰恄屗巗偺壀椦帬庽巵乮壀椦怴惎偺敪尒幰乯偺嵦梡傪寛掕偟偨偲偙傠丄摨巵偼丄偙傟傪廟偮偰嫗戝偺抧恔尋媶強偵擖偭偰偟傑偄丄偙偺傑傑偱偼丄幒挿偺悾愳媄巘偲崅忛巵偺俀恖偩偗偵側偭偰偟傑偆偲偺偙偲偱偁傞丅偙傟偼婥偺撆偩偲峫偊偨昅幰偼儔僀僼儚乕僋偺壩惎偺娤應傕峴側偊傞帠偩偐傜偲丄捈偪偵夛幮偵帿昞傪弌偟丄戝嶃巗偵廇怑庤懕偒傪峴側偄丄悢擔屻偺俋寧俀俇擔偐傜嬑柋偡傞偙偲偲偟偨丅

俁.僾儔僱僞儕僂儉偺榖戣

丂娰堳偲側偭偰巇帠傪巒傔偰丄捈偖婥偵側偭偨偺偑枅寧偺僾儔僱僞儕僂儉偺僥乕儅偱偁傞丅濰偔乽峆惎乿乽棳惎偲渁惎乿乽楋偲惎乿摍乆偱丄傑傞偱嫵壢彂偺栚師傪尒偰偄傞傛偆偱枴婥柍偄偙偲氺偟偄丅壗偲偐柌偺偁傞儘儅儞僠僣僋側僥乕儅偵偟偨傜偲崅忛巵偵憡択偟偨偲偙傠丄傕偲傕偲丄庅巕掕婯偺寵偄側摨巵偼偦偆偩偦偆偩偲丄揤暥幒慡堳偱榖戣嶌傝偺憡択夛傪枅擭廐偵奐偔偙偲偲偟丄枅夞俀帪娫埵偯偮係乣俆夞奐偄偰媍榑傪摤傢偣偨傕偺偱偁傞丅偦偺寢壥偺寙嶌偲巚偊傞傕偺俀乣俁傪楍婰偡傞偲丂乽楌巎偺栭嬻乿(徍侾俈擭俀寧)丂撿廫帤惎偑擔杮偺嬻傪忺偭偰偄偨恄晲帪戙偐傜丄巔傪徚偟偰丄僪僫僠渁惎偑尰傢傟偰嬤戙偵摓傞傑偱偺惎嬻丂乽柍尷偺惗柦乿(徍侾俈擭俆寧)丂峆惎偺庻柦偲嬧壨偺惗柦偵偮偄偰丂乽戝嶃偲揤暥乮側偵傢偲傎偟乯乿(徍侾俈擭侾侽寧)丂杻揷崉棫堦栧偲戝嶃偺揤暥妛偵偮偄偰丂戞俀師戝愴屻乽楇壓俀俈俁搙乿偲塢偆僥乕儅偱惎娫暔幙偺榖傪偟偨偲偙傠丄掅壏暔棟偺悽奅揑尃埿偺墱揷婤攷巑乮戝嶃巗戝乯偑旘傫偱斘傜傟偨偺偵偼暵岥偟偨傕偺偱偁傞丅

係.巐僣嫶妛峑

丂奐娰捈屻偐傜巑梛壢妛島嵗傪枅廡奐偒丄揹婥偲揤暥偺島媊傪岎戙偱峴側偭偰偄偨丅偲偙傠偑徍榓侾俇擭偺擭枛偛傠丄僾儔僱僞儕僂儉偺忢楢偺巕嫙払偑丄摉帪媽惂彈妛峑偺俁擭惗偱偁偭偨婽堜椙巕偝傫乮尰嵼偺曅壀椙巕偝傫乯傪愭摢偵偟偰丄壢妛島嵗偼擄偟夁偓偰柺敀偔側偄偺偱丄巕嫙岦偒偺揤暥島嵗傪奐偄偰梸偟偄偲怽偟擖傟偰棃偨丅偦傟偱憗懍戞侾偲戞俁擔梛擔偺挬侾侾帪偐傜俆奒偺島摪偱丄嶳杮堦惔愭惗偺乽揤懱偲塅拡乿乮庁惉幮乯傪僥僉僗僩偵偟偰丄崅忛丄昅幰丄惵栘復乮徍侾俇擭侾俀寧擖娰乯偺俁恖偱岎屳偵扴摉偟偰奐島偟偨丅偲偙傠偑丄壗帪偺娫偵傗傜惗搆悢偼俆侽恖傪墇偊丄偟偐傕枅廡傗偭偰棃偰偼嵗傝崬傓傛偆偵側傝丄寢嬊丄傎偲傫偳枅廡奐島偲偄偆宍偵側偭偰偟傑偄丄栰奜妶摦偲偟偰壴嶳揤暥戜尒妛丄揷忋懞偺嶳杮揤暥戜乮憪捗巗墂偐傜俇km傕曕偄偰乯朘栤傪峴偄丄昅幰偑廻捈偺栭偼婓朷幰傪廤傔偰壆忋偱偺揤懱娤應傪峴側偭偨傝偟偨丅壗傟偵偟偰傕丄拞俀偐傜彫係偖傜偄傑偱偺栺俆侽恖偺儎儞僠儍朧庡偺抦幆梸偵擱偊偨僊儔僊儔岝偭偨娽偑崱偱傕娽慜偵晜偐傫偱偔傞掱偱偁傞丅

丂偙偺揤暥島嵗偼徍榓侾俋擭俈寧偵昅幰偑彚廤偵側偭偰偐傜暵嵔偝傟偨偑丄偙偺惗搆偨偪偑壗帪偺娫偵傗傜偙偺島嵗傪巐僣嫶妛峑偲屇傇傛偆偵側傝丄偙偺拞偐傜弌偨揤暥妛幰偑尰嫗戝彆嫵庼偺拞堜慞姲攷巑乮壴嶳揤暥戜乯偱偁傝丄慜儁儖乕戝妛偺嫵庼崅嫶晘巵乮嶄巗乯偱偁傞丅

俆.戞俀師戝愴偲僾儔僱僞儕僂儉

丂戞俀師戝愴偼愴慄偑墦偔愒摴傪墇偊偰撿燄偺壥偰偵傑偱媦傫偩丅偲側傟偽丄揤暥偺抦幆柍偟偱偼峴摦弌棃側偄偺偼摉慠偱偁傞丅愴嫷曬崘偵曅僇僫偺抧柤偑昿弌偡傞傛偆偵側傞偲奀孯偼栜榑偺偙偲丄棨孯偺奺晹戉偑抍懱偲偟偰僾儔僱僞儕僂儉偺惎嬻尒妛偵棃傞傛偆偵側偭偨丅峕揷搰偺奀孯暫妛峑偼奐娰摉弶偐傜丄奐愴屻偼棨奀偺峲嬻戉丄愽悈妛峑丄棨孯慏敃晹戉摍乆偑懕乆偲棃娰偟巒傔丄悑偵徍榓侾俉擭枛崰丄僾儔僱僞儕僂儉傪奀孯暫妛峑偑愙廂偟傛偆偲偟偰偄傞偲偺塡偑弌偰棃偨偑丄偙傟偼寢嬊棨孯偺墶憚偑擖偭偰嵐懣巭傒偲側傝儂僢偲偟偨傕偺偱偁傞丅

俇.廔愴偲巐僣嫶

丂徍榓俀侽擭俉寧侾俆擔廔愴丅摉帪丄庱搒杊塹晹戉偺寛巘抍偵強懏偟偰偄偨昅幰偼丄姳梩導嵅憅巗嬤峹偵晍恮偟偰偄偨偑丄俉寧枛丄彚廤夝彍偲側傝丄傑偢壠懓偺慳奐偟偰偄偨晉嶳偵婣傝丄偮偄偱扨恎戝嶃偵弌偨丅戝嬻廝偱從偐傟偨戝嶃偼柍巆偵傕姠釯偺奨偩偭偨丅戝嶃墂摢堦懱偼從搚偱偁傝丄梱偐斵曽偵孯娡偺慜妧宍偺挬擔價儖偑億僣儞偲棫偮偰偄傞丅壢妛娰偼柍帠偐偟傜偲婥偵偟偮偮丄曕偄偰旍屻嫶傑偱棃傞偲丄從栰働尨偺斵曽偵丄夰偐偟偄壢妛娰偺摿挜偺偁傞寶暔偑柍醨偱棫偮偰偄傞偺偑尒偊傞丅儎儗僙儗彆偐偮偨偲嫻傪晱偱壓傠偟偰曕偒懕偗丄栺俀侽暘屻偵壢妛娰偵扝傝拝偒丄夰偐偟偄娰堳偺婄傪挱傔丄垾嶢傕僜僐僜僐偵偟偰俇奒偵嬱偗徃傝丄僪傾傪奐偗偰僪乕儉偵擖傞偲僾儔僱僞儕僂儉偼柍帠丄曗廋學偺壀杮墺傕尦婥偱僯僐僯僐偟偰寎偊偰偔傟偨丅

丂攕愴偺崿棎偲岎捠帠忣偺埆壔偱僾儔僱僞1儕僂儉偼徍榓俀侽擭俇寧偐傜暵娰偺傑傑偱偁傝丄偦傟偱傕恑挀偺傾儊儕僇暫傗彨峑偑僕乕僽偱忔傝偮偗偰偼僾儔僱僞儕僂儉偺惎傪尒偵傗偮偰棃偰偄偨偑丄斵摍偼嫲傜偔墦偄屘嫿偺惎傪挱傔偰姶奡偵抆偮偰偄偨偺偱偁傠偆丅

丂偲偙傠偱掕帪偺巇帠偑柍偄偺偼婥妝偱娬側傕偺偱偁傞丅偦偙偱丄堦搙丄侾擭俈昩娫偲偄偆挻崅懍儌乕僞乕(擔寧屲惎偺埵抲挷惍梡偵旛偊傜傟偰偄傞)傪棙梡偟偰丄惣楋婭尦尦擭崰偵栠偟偰丄儁僣儗僿儉偺惎傪挷傋偰傒傛偆偲崅忛巵偲擇恖偱憡択偟偰丄暵娰屻偺栭丄俀侽暘娫塣揮乮171丒4擭屻戅乯偟偰偼俀侽暘娫媥宔丄峏偵俀侽暘塣揮偲媥宔傪侾侾夞梋傝孞傝曉偟丄俈帪娫梋傝傪旓傗偟偰屵慜侽帪夁偓偵傖偭偲婭尦侽擭偵傑偱栠偟丄偦偺慜屻傪挷傋偰傒傞偲丄婭尦慜俇擭乮惣楋儅僀僫僗俆擭乯俀寧枛偵偼弔暘揰偺捈偖撿惣偱栘惎丄壩惎丄搚惎偑嶰妏宍傪昤偄偰暲傫偱嫃傝丄峏偵侾擭慜偺俇寧枛丄俋寧弶傔丄侾俀寧枛偵偼栘惎偲搚惎偑拠椙偔楍傫偱偄偨帠偑敾偭偨丅働僾儔乕傗挿扟愳堦榊攷巑偺寁嶼偑惓偟偐偭偨偙偲傪幚尒偟偨栿偱偁傞丅偮偄偱梻擔丄傎偲傫偳侾擔偐偐偭偰丄侾俋係俇擭傑偱栠偟偨偙偲偼塢偆枠傕側偄丅

丂偝偰丄偙偺崰丄棨孯峲嬻戉偐傜暅堳偟偨愴摤婡忔傝偺僶僀儘僢僩廫悢柤偑朘傟偰棃偰丄乽柉娫婡偺僷僀儘僢僩偲側傞堊偺帋尡偵揤應峲朄偑桳偭偰崲偭偰偄傞偺偱彆偗偰梸偟偄乿偲偺偙偲偱偁偭偨丅偦偙偱崅忛丄恄揷堧梇巵乮徍榓侾俋擭枛擖娰乯偲昅幰偺俁恖偱岎屳偵僾儔僱僞儕僂儉偵傛傞幚廗丄島摪偱偺島媊傪栺俀廡娫傇偭懕偗偵峴側偭偨丅棳愇偵慖敳偝傟偰僷僀儘僢僩偵側偭偨庒幰払偩偗偁偭偰丄棟夝傕憗偔婰壇椡偵傕桪傟丄島嵗傪扴摉偟偨昅幰払傕傗傝峛斻偺桳傞妝偟偄巇帠偱偁偭偨丅

丂栺敿擭屻丄庴島惗慡堳偑丄僥僗僩偵崌奿偟傑偟偨偲垾嶢偵棃偨帪偵偼変偑帠偺傛偆偵婐偟偐偭偨丅斵摍偼娫傕側偔僷僀儘僢僩偲偟偰丄偮偄偱婡挿偲側傝愴屻偺擔杮偺嬻傪旘傃丄悑偵偼崙嵺慄偵傕恑弌偟偰壺乆偟偔妶桇偟偰偄偨偑丄悢擭慜掆擭戅怑偟丄尰嵼偼戞擇偺恖惗傪曕傫偱偄傞敜偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(偝傊偒丒偮偹偍)

|

丂

|

僾儔僱僞儕僂儉偺壇偄弌乮俀乯丂丂嵅攲峆晇

|

|

7.愴屻偺僾儔僱僞儕僂儉

丂廔愴屻偺僾儔僱僞儕僂儉偼堦墳暵娰偟偰偼偄偨偑丄婓朷幰偑棃傟偽柍椏偱娤偣偰偄偨丅偟偐偟丄嫲傜偔奀奜偱偼搶嫗偺僾儔僱僞儕僂儉摨條偵丄戝嶃偺傕偺傕愴壩偱從幐偟偨偲巚偮偰偄傞偙偲偩傠偆偲峫偊偨昅幰偼丄戝嶃偺僾儔僱僞儕僂儉偼寬嵼偱偁傞偙偲傪帵偡昁梫偑桳傞偲峫偊偨丅偦偙偱丄奀奜偺娤應壠傗妛夛傊憲傞庤巻傗曬崘側偳偼憤偰乽揹婥壢妛娰乿偺柤偱側偔

"OSAKA

PLANETARlUM" 偺柤偱弌偡偙偲偵偟丄栜榑曬摴娭學傊敪昞偡傞僯儏乕僗偵傕偙傟傪梡偄傞偙偲偲偟偨丅偙偺斀墳偼梊憐埲忋偵憗偔丄恑挀孯娭學幰乮妛搆偑庡偱偁傞偑乯偺棃娰偑憹偊丄侾擭屻偵偼奀奜偐傜偺栤崌偣傗丄庬乆偺報嶞暔偑悢懡偔憲傜傟偰偔傞傛偆偵側偭偨丅

丂偝偰奀奜偼偙傟偱椙偄偲偟偰丄栤戣偼崙撪偱偁傞丅婱廳側暥壔嵿偱偁傞僾儔僱僞儕僂儉偑柍帠偱偁傞偙偲傪丄崙撪丄偄傗戝嶃廃曈偺抧堟偱傕抦傜側偄恖偑懡偄敜偱偁傞丅偦偙偱娰堳慡晹偑憡択偟崌偭偨寢壥丄愴嵭偵傛傝屸妝巤愝偑慡柵偟丄堦斒巗柉偑屸妝偵婹偊偰偄傞偙偲偵拝栚偟丄奜崙塮夋偺攝媼傪庴偗偰丄俇奒僾儔僱僞儕僂儉儂乕儖偱丄塮夋偺忋塮偲栺俀侽暘娫偺僾儔僱僞儕僂儉搳塭傪岎屳偵係乣俆夞峴偆偲偄偆乽惎偲塮夋偺夛乿傪徍榓俀侾擭俀寧俀侾擔傛傝奐巒偟偨偑丄偙傟偼旕忢側岲昡傪攷偟偰丄棃娰幰偑媫憹偟丄幤乆挻枮堳偲偄偆忬嫷偱偁偭偨丅偟偐偟丄侾擭屻丄塮夋娰偺嵞奐偑憹偊丄堦曽丄岎捠帠忣偑岲揮偟偰丄奺抧偐傜偺廋妛椃峴偺抍懱偺棃娰偑憹壛偟偰棃偨堊丄徍榓俀俀擭俆寧枛偱乽惎偲塮夋偺夛乿傪懪愗傝丄廬棃偺僾儔僱僞儕僂儉偺巔偵暅偡偙偲偲偟偨丅

8.揤暥島墘夛偺暅妶

丂愴屻偺崿棎偑慟偔廂傑傝偐偗偨徍榓俀俁擭偐傜丄枅寧侾夞乮戞俁擔梛擔偺屵屻侾帪乯偯偮偺揤暥島墘夛偑暅妶偟丄嶳杮堦惔攷巑偑憪捗巗偐傜帺旓偱棃島偟偰壓偝傝丄偦偺柤島媊偵摬傟偰悢懡偔偺恖乆偑嶲廤偟丄忢楢偲側傝丄壗帪偺娫偵傗傜廧擭偺巐僣嫶妛峑偑懅傪悂偒曉偟偰偟傑偭偨丅

丂偲偙傠偱丄偙偺島墘夛偱昅幰偼枅栚揤暥僯儏乕僗徯夘傪扴摉偟偰偄偨丅偨偟偐徍榓28擭5栚偩偲巚偆偑丄傾儊儕僇偺揤暥帍 Sky &

Telescope 偺係寧崋偵丄僩儉僜儞(W.J.Thomson)偑棳惎恛偺嵦廤偵偮偄偰敪昞偟偰偄偨傕偺傪徯夘偟丄偮偄偱偵乽揤懱娤應偼壠掚偺庡晈偵偼崲擄偩偑丄僾儗僷儔乕僩僌儔僗傪屗奜偵侾擔嶯偟丄偙傟傪庢擖傟偰尠旝嬀偱専嶕偡傞偲偄偆棳惎恛娤應偼丄庡晈岦偗偺嵟傕揔摉側巇帠偱偁傞丅乿偲榖傪偟偨偲偙傠丄曅壀椙巕偝傫丒愇嶈惓巕偝傫丒怷惷巕偝傫偺俁恖偺庡晈偑憗懍丄偙偺娤應偵嶲壛偟偨偄偲怽偟弌偰偒偰丄嬶懱揑側娤應朄傗丄娤應寢壥偺惍棟偵偮偄偰偺尋媶傗懪崌偣摍乆偺弨旛傪嵪傑偣偨枛丄徍榓俁侽擭偐傜曮捤乮曅壀乯丒戝嶃巗撪乮愇嶈乯丒戝嶃晎壓懢巕乮(怷乯偺3儢強偱偺棳惎恛偺嵦庢偲斾妑尋媶傪奐巒偟丄峏偵撿嬌墇搤戉偵埶棅偟偰偺嵦廤昗杮偺挷嵏乮愇嶈乯側偳傕峴側偭偰丄儐僯乕僋側尋媶偼妛奅偺拲栚傪梺傃偨丅

丂枖堦曽丄摨偠崰偐傜丄枅寧偺島墘夛偵嵟慜楍偵嵗偮偰擬怱偵島媊傪暦偄偰偄傞晝偲巕偑恖栚傪庝偄偰偄偨丅壜垽偄娵朧庡偺彫妛峑俀擭惗偺媨搰堦旻孨偲偦偺晝恊偺擇恖偱偁傞丅偙偺恊巕偼丄堦旻孨偑崅峑偵擖傝丄嫗戝偺塅拡暔棟偵擖傞傑偱枅寧弌惾偟偰偄偨偑丄惉恖偟偰尰嵼偼摨巙幮戝妛岺妛晹彆嫵庼乮屆戙拞崙揤暥妛巎乯偲側傝丄尋媶傪懕偗偰偄傜傟傞丅

俋.偄傠偄傠側帠偳傕

丂徍榓俀侽擭戙屻敿偺帠偩偮偨偲妎偊偰偄傞偑丄拞崙偺棝摽慡彈巎偑愴屻偺擔杮帇嶡偵棃擔偟丄壢妛娰偵棃朘偝傟偨丅妋偐暥壔丒嫵堢扴摉偱丄擔杮偺暥壔巤愝偺挷嵏乮偲塢偆傛傝傕僾儔僱僞儕僂儉偺帇嶡偐乯偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅偦傟偼椙偄偲偟偰丄栤戣偼彈巎偺恎曈寈岇偲徧偡傞柉娫僌儖乕僾偺挼忋偑傝偲傕塢偊傞嫸婥偠傒偨峴摦偱偁偮偨丅棃娰慜擔偺梉崗偐傜丄偙偺僌儖乕僾偑懕乆偲墴偟婑偣偰偒偰丄娰傪庢埻傒丄暟壩傪偨偄偰揙栭偱婥惃傪梘偘丄梻挬偼娰偺擖岥傪暵偠丄弌嬑偡傞怑堳傪堦恖乆乆恥栤偟偰丄梕堈偵捠偦偆偲偟側偄丅昅幰傕擖娰傪慾巭偝傟偨偺偱乽棝彈巎偺帇嶡栚揑偺僾儔僱僞儕僂儉偺扴摉幰偩偑丄捠偝側偄側傜丄偙偺傑乀婣傞両乿偲塢偭偨張丄傗偭偲捠偟偰屶傟偨丅偮偄偱僾儔僱僞儕僂儉儂乕儖偱偼丄棝彈巎偺惾傪庢姫偄偰恖奯傪嶌傝丄偝傜偵惎嬻傪塮偡堊偵徠柧傪棊偟巒傔傞偲乽埫偔偟偰偼僟儊偩乿偲搟柭傝丄庤偵偟偨儔僀僩傪怳傝偐偞偟偰憖嶌戜偵偮傔婑偭偰棃傞丅攏幁乆乆偟偔側偭偰丄偦偺傑乀柍帇偟偰徠柧傪棊偟丄惎嬻偺愢柧傪懕偗偨偲偙傠丄偙偺楢拞丄嫲傜偔惗傟偰弶傔偰尒傞僾儔僱僞儕僂儉偺惎嬻偺惁偝偵婥傪偺傑傟偨傕偺偐丄僔乕儞偲惷傑傝曉偭偰偟傑偭偨丅

丂偝偰惎嬻偺愢柧偑廔偭偰儂乕儖傪柧傞偔偡傞偲丄棝彈巎偑僯僐僯僐偟偰憖嶌戜偵嬤婑傝乽幱乆乿偲庤傪偝偟弌偟埇庤傪媮傔偰偒偨丅偙偺帪偺彈巎偺彾偺抔偐偝偲廮偐偝偑丄偦傟枠偺挼忋偑傝僌儖乕僽偺柍楃偝偵懳偡傞昅幰偺搟傝傪僗乕僣偲柖嶶偝偣偰偔傟偰偟傑偭偨丅

丂徍榓俀俉擭偺弶傔丄梒抰墍挿偲曐堢強乆挿偺僌儖乕僾偲偺崸択夛偱丄墍帣偵僾儔僱僞儕僂儉偺惎傪尒偣偰梸偟偄偲梫朷偝傟丄偱偼幍梉偲偍寧尒傪懳徾偲偟偰峫偊偰傒傑偟傚偆偲摎偊偰弨旛偵庢妡偐傝丄傑偢僥僗僩働乕僗偲偟偰丄偙偺擭偺7栚7擔傪拞怱偲偟偰1乣2廡娫偺梊掕偱乽幍梉嵳傝乿偺夛傪奐偔偙偲偲偟偰敪昞偟偨偲偙傠丄嬃偄偨偙偲偵尒妛怽崬偑嶦摓偟丄傾僢偲塢偆娫偵俁廡娫乮屻偵偼侾儢寧偲側偭偨乯枮惾偲側偭偰偟傑偭偨丅

丂偝偰丄偙傟枠偼椙偄偲偟偰丄栤戣偼梒帣懳徾偺搳塭偱偁傞丅埫偔側傟偽媰偒丄戝孎嵗側偳偺奊傪弌偣傁嫲傠偟偑傞丅傗偝偟偄尵梩偲梒帣岅偼慡慠暿偱偁傞摍乆丄偁乀偱傕側偄丄偙偆偱傕側偄偲帋峴嶖岆偺楢懕偱丄戝恖偺摉曽偑媰偒偨偔側傞偔傜偄偺枅擔偱偁偭偨丅偟偐偟娫傕側偔丄梒帣傪帩偭偰偄傞崅忛巵偲昅幰偼丄嬋傝側傝偵傕墍帣偺偍憡庤偑弌棃傞傛偆偵側偭偨偑丄撈恎偺恄揷丒屗揷椉巵偼挿偄娫崲偭偰嫃偨條巕偱丄幤乆昅幰摍偑僺儞僠僸僢僞乕傪攦偭偰弌偨傕偺偱偁傞丅偦傟偱傕夞傪廳偹傞偵廬偭偰撻傟丄悢擭娫偱慡堳宆墍帣憡庤偺儀僥儔儞偲側傝丄徍榓係俀擭俋寧偐傜偼乽偍寧尒乿偺夛乮俀廡娫乯傕奐嵜偡傞傛偆偵側偮偰丄幍梉偲寧尒偼巐僣嫶偺擭拞峴帠偲偟偰掕拝偟偰偟傑偭偨丅

丂愴嵭偵傛傞岎捠婡娭偺杻醿偵傛偭偰丄廋妛椃峴偼慡柺嬛巭偱偁偭偨偑丄徍榓俀俀擭崰偐傜嬤嫍棧偺椃峴偑夝彍偲側傝丄摿偵僾儔僱僞儕僂儉尒妛偲塢偆栚揑偺応崌偼墦嫍棧椃峴偑嫋壜偝傟偨丅偙偺堊丄徍榓俀俁擭崰偐傜丄杒奀摴偺崅峑丄幁帣搰偺拞妛峑偺抍懱偑婄傪尒偣傞傛偆偵側傝丄僾儔僱僞儕僂儉偺擖応幰偼丄徍榓俀俀擭偑侾俆枩恖丄俀俇擭偼俁侽枩恖丄俁侽擭偼係係枩恖乮偙傟偑僺乕僋乯偲媫憹偟丄掕堳俀俀侽柤梋偺儂乕儖偵丄俇侽侽恖丄俋侽侽恖丄嵟崅偼侾侾侽侽恖偲媗傔崬傫偱丄傑傞偱儔僢僔儏帪偺揹幵側傒偺崿嶨偱偁傝丄偟偐傕儂乕儖偺椻朳偼孯柦椷偱徍榓侾俉擭偵揚嫀嫙弌偝傟偰偍傝丄愴屻暅妶偟偨偺偑徍榓俀俇擭俆寧枛偱偁偭偨偐傜丄徍榓俀係丄俀俆丄俀俇擭偺抍懱僔乕僘儞偵偼丄暔惁偄擬偝偱丄巰偸巚偄傪偝偣傜傟偨傕偺偱偁傞丅

丂偙偺摉帪偺婰榐偑枹偩偵旜傪堷偄偰丄嶐崱偺擭栤擖応幰俀侽枩恖庛偼丄揤暥扴摉幰偺懹枬偱偁傞偲巜揈偝傟偰偄傞師戞偱偁傞丅

丂枱夋壠偺庤捤帯拵丄嶌壠偺怐揷嶌擵彆丒旣懞戩丄壴寧偺嬨棦娵丒僄儞僞僣丒傾僠儍僐摍乆傕僾儔僱僞儕僂儉偺僼傽儞偱偁傝忢楢偱偁偭偨偑丄偦偺怐揷嶌偺彫愢乽傢偑挰乿偵偼僾儔僱僞儕僂儉傪晳戜偲偟偨晹暘偑偁傞丅徍榓俁侾擭俈寧俋擔丄擔妶偑偙傟傪塮夋壔偡傞堊偵丄僾儔僱僞儕僂儉儂乕儖偱儘働偑峴側傢傟丄儀儞僎僢僩偺僞乕傗傫偙偲嵅搉搰懠媑偵暞偟偨扖枻桍懢榊偑丄僾儔僱僞儕僂儉偺惎嬻偱僼傿儕僢僺儞偺撿廫帤傪嬄偓偮偮懅傪堷偒庢傝丄偦偙傊懛柡偺孨巬( 乮撿揷梞巕乯偲崶栺幰偺壴堜師榊乮嶰嫶払栫乯偑嬱偗偮偗傞丄偲偄偆僔乕儞偱偁傞偑丄偙偺帪偺僾儔僱僞儕僂儉偺夝愢栶傪扤偑傗傞偐偱儌儊偨偑丄奆偑怟崬傒偟偰摝偘偰偟傑偭偨偺偱丄巇曽側偟偵昅幰偑堷庴偗偨偑丄鄪乆偨傞儔僀僩偵徠傜偝傟偰偺惎嬻偺愢柧偼丄彑庤偑堘偮偰暵仩偟偨傕偺偱偁偭偨丅

10.摿庩搳塭婡偺偙偲

丂擔帪偼朰傟偨偑丄徍榓俀侽擭戙偺廔傝偺崰怣壀惓揟偲塢偆恖偑丄嫗戝嫵庼偺崅栘岞嶰榊攷巑乮奐娰摉帪丄嶳杮攷巑偵柦偠傜傟偰揤暥妛巜摫偵堦擭娫懾嵼偟偨乯偺徯夘忬傪帩偭偰僼儔儕偲傗偭偰棃偨丅暦偄偰傒傞偲撿曽偺愴慄偱尒偨惎嬻偺旤偟偝偑朰傟傜傟偢丄偁偺慺惏傜偟偄惎嬻傪搳塭偡傞婡夿傪嶌傝偨偄偲峫偊崅栘攷巑偵憡択偟偨偲偙傠巐僣嫶偵峴偒側偝偄偲徯夘偝傟偨偲塢偆丅偦偙偱婡夿偵徻偟偄恄揷丒屗揷椉巵傪徯夘偟丄僾儔僱僞儕僂儉惍旛堳偺壀杮愌巵傪徯夘偟偰丄帺桼偵婡夿傪尒妛偱偒傞傛偆庤攝偟偨丅偦傟偐傜乽偄偒側傝僾儔僱僞儕僂儉偼柍棟偩偐傜丄傑偢擔寧怘偺搳塭婡丄偮偄偱懢梲宯搳塭婡傪嶌偭偰僾儔僱僞儕僂儉偺儊僇傪懱摼偟偰偼乿偲榖偟偨偲偙傠丄憗堫揷戝妛岺妛晹弌恎偱廳朇楛戉偺拞戉挿偱偁偭偰丄僆乕僩僶僀廋棟嬈傪傗偭偰偄偨摨巵偼丄嬐偐敿擭偱擔寧怘偺搳塭婡乮奆婛丒嬥娐丒晹暘擔怘丄奆婛丒晹暘丒敿塭寧怘偑塮偣傞旤帠側傕偺乯傪姰惉偟丄徍榓俁侽擭崰帩偭偰棃偨丅懢梲宯搳塭婡偼抧媴傪娷傔偰榋榝惎偺岞揮廃婜偺斾棪傪惓妋偵昞尰偣偹傁側傜側偄偺偱乮偙傟偑僾儔僱僞儕僂儉偺婎杮偱偁傞乯旕忢偵擄偟偄丅偟偐偟丄偙傟傕栺侾擭偱嶌傝忋偘丄偟偐傕丄榝惎偺懠偵僴儗乕渁惎傪丄偲梫朷偟偨偲偙傠丄嬤擔揰偵栠傟傁旜傪揻偒弌偟丄懢梲偐傜墦嫀偐傟偽旜偑徚偊傞偲偄偆棫攈側傕偺傪姰惉偟偰偔傟偨丅偮偯偄偰丄嬤偔懪忋偘傜傟傞敜偺恖岺塹惎偺搳塭婡乮岞揮枅偵抧忋偐傜尒傞僐乕僗偑曄壔偡傞乯傕丄揤暥晹慡堳偲怣壀巵偲偺嫟摨嶌嬈偱徍榓俁俀擭係寧偵姰惉偟丄幚嵺偺恖岺塹惎僗僾乕僩僯僋侾崋偑懪忋偘傜傟偨侾侽寧係擔偐傜敿擭傕慜偵丄戝嶃偺僾儔僱僞儕僂儉偺嬻偵丄恖岺塹惎傪旘偽偟偨傕偺偱偁傞丅怣壀巵偼埲忋偺搳塭婡傪憤偰婑憽偟偰壓偝傝丄偙偺岟偵懳偟俈寧嵁庿朖復偑壓帓偝傟偨丅

丂偙傟埲屻怣壀巵偼丄僆乕儘儔丒峆惎屌桳塣摦丒挬從梉從偺搳塭婡側偳戩敳側傾僀僨傽偱姰惉偟丄僾儔僱僞儕僂儉偺墘弌偵愨戝側岠壥傪傕偨傜偟偰偔傟偨丅偙傟傜偺尋媶傪廤愊偟丄怣壀巵偼儈僲儖僞僇儊儔偲嫤椡偟偰丄悑偵僾儔僱僞儕僂儉傪姰惉偟偨丅偙傟偑尰嵼偺儈僲儖僞偺僾儔僱僞儕僂儉偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(偝傊偒丒偮偹偍)

*僾儔僱僞儕僂儉奅偺憪暘偗偲尵偊傞嵅攲峆晇偝傫偵丄慜崋偵懕偒揹婥壢妛娰偱偺壇偄弌傪捲偭偰懻偒傑偟偨丅偍榖偺曽偼巻柺偺搒崌傕偁傝丄僾儔僱僞儕僂儉偺崙嶻壔(1960擭戙)枠偵棷傑傝傑偟偨偑丄嵅攲偝傫偼1971擭偵戅怑偝傟傞傑偱30擭娫偵傢偨偮偰僾儔僱僞儕僂儉偵実傢傜傟丄偦偺柤挷巕偵姶摦偝傟偨曽傕懡偄偲巚偄傑偡丅

丂偦偺娫丄1957擭偵搶嫗偺廰扟偵丄60擭偵偼暫屔導偺柧愇偵丄62擭偵偼垽抦導偺柤屆壆偵僾儔僱僞儕僂儉偑僆乕僽儞偟丄崱傗慡崙偱300儠強偵傕側傠偆偲偟偰偄傑偡丅傑偨丄媄弍偺恑曕傕挊偟偔丄搳塭偺僆乕僩壔側偳偦偺曄杄傇傝偵偼扅丄嬃偔偺傒偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(媏)

|

仏乯嵟屻偺乮媏乯偼媏壀廏懡乮傂偱偐偢乯丅乽揹婥壢妛娰揤暥幒棯巎乿傪嶲徠偟偰偔偩偝偄丅

丂

|

|

|

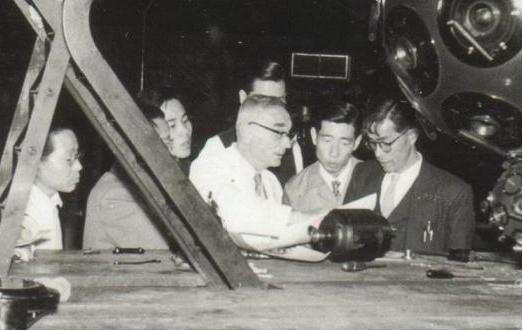

1958擭丄僆乕僶乕儂乕儖丅屲搰僾儔僱僞儕僂儉偺奐娰偺偨傔棃擔偟偰偄偨僪僀僣丒僣傽僀僗幮偺媄弍幰傪彽偄偨丅幨恀丄堦斣嵍偼恄揷堧梇乮偐偢偍乯丄僪僀僣恖媄巘偺塃墶偑嵅摗柧払乮偁偒偝偲乯丄塃抂偑嵅攲峆晇丅

|

|

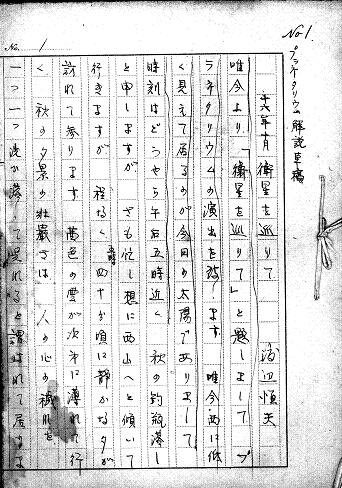

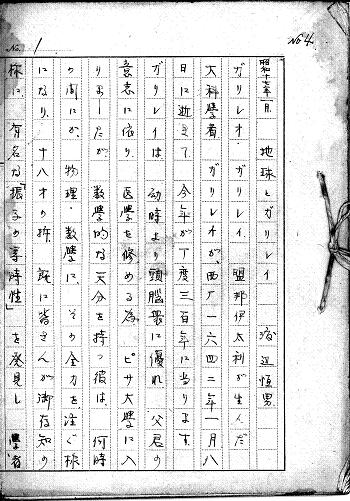

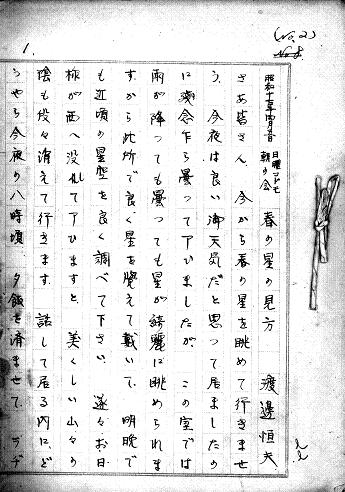

僾儔僱僞儕僂儉夝愢梡憪峞

|

|

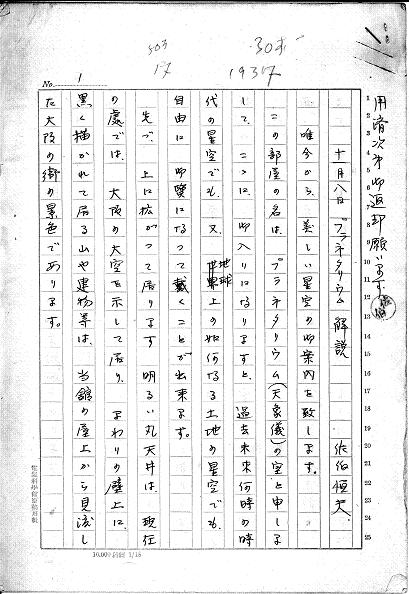

| 丂嵅攲偺擖娰偼徍榓16擭9寧丅梻寧10寧偐傜偺僾儔僱僞儕僂儉夝愢梡偵嶌惉偟偨偺偱偁傠偆丅僣傽僀僗婡偺憖嶌朄偼扨弮偩偭偨偐傜憖嶌帺懱偼侾廡娫偁傟偽儅僗僞乕偱偒偨丅 |

丂徍榓侾俈擭侾寧梡丅尰嵼偺夝愢幰偺拞偵偼慡偔憪峞傪彂偐側偄恖傕偁傞偑丄彮側偔偲傕昅幰傑偱偼擖娰侾擭傎偳偼嶌惉偟偰偄偨丅 |

|

|

| 丂徍榓侾俈擭係寧俆擔擔梛擔偺乽偙偳傕挬偺夛乿梡憪峞丅摨條偺夛偼偦偺屻傕峴側傢傟偰偄偨丅尰嵼偼乽僕儏僯傾壢妛僋儔僽乿偲偟偰枅寧丄椺夛傪峴側偭偰偄傞丅 |

丂嶌惉擭晄柧丅杮暥偵乽愴慜丄丒丒丒丄尰嵼偱偼丄搶梞桞堦偺丒丒丒乿偲偁傞偺偱丄侾俋俆俈擭崰傑偱偱偁傠偆丅僾儔僱僞儕僂儉偺婡擻慡斒傪徯夘偡傞撪梕偱偁傝丄摿暿偺搳塭偩偭偨偺偩傠偆偐丅 |

丂

乽娤應偺婼乿壩惎偺抧柤偵丂丂丂丂丂

|

擔杮恖偱弶丂屘丒嵅攲峆晇偝傫

僗働僢僠俆侽擭丂僾儔僱僞儕僂儉柤夝愢

|

|

丂戝嶃巗偺僾儔僱僞儕僂儉偺柤夝愢幰偲偟偰抦傜傟偨傾儅僠儏傾揤暥壠偺屘丒嵅攲峆晇偝傫(1916乣96)偺柤偑丄壩惎偺抧柤偵側傞丅戝宆僋儗乕僞乕偺堦偮偑乽Saheki乿偲柦柤偝傟丄崱擭8寧偵偁傞崙嵺揤暥妛楢崌(IAU)偺憤夛偱惓幃偵寛傑傞丅擔杮恖偺柤慜偑壩惎偺抧柤偵偮偗傜傟傞偺偼弶傔偰偲偄偆丅

丂壩惎偺僋儗乕僞乕偵偼恖柤傗彫搒巗柤側偳偑偮偗傜傟傞丅抧摦愢偺僐儁儖僯僋僗丄恑壔榑偺僟乕僂傿儞丄怴戝棨乽敪尒乿偺僐儘儞僽僗側偳偺恖暔偑柤傪楢偹偰偄傞丅

丂嵅攲偝傫偺嫵偊傪偆偗偨峀搰導擓擔巗巗偺尦僾儔僱僞儕儉夝愢堳丄嵅摗寬偝傫(67)偑01擭偵IAU偵採埬偟丄偙偺傎偳撪掕偺楢棈偑撏偄偨丅偙偺僋儗乕僞乕偼壩惎偺撿敿媴偵偁傝丄捈宎85僉儘丅

丂嵅攲偝傫偼撈妛偱揤暥妛傪妛傃丄戝嶃巗撪偺帺戭側偳偱50擭娫偵傢偨偭偰壩惎傪娤應偟偰徻嵶側僗働僢僠偵婰榐偟偨丅撲偺慚岝尰徾傗奃怓偺塤側偳偺娤應偱悽奅揑偵抦傜傟傞丅

丂堦曽偱丄41擭偐傜71擭傑偱戝嶃巗棫揹婥壢妛娰(尰丒戝嶃巗棫壢妛娰)偱僾儔僱僞儕僂儉偺夝愢傪扴摉丅挊彂傗僥儗價丒儔僕僆側偳傪捠偠偰揤暥妛偺晛媦偵椡傪恠偔偟偨丅傾儅僠儏傾揤暥壠偑拞怱偺搶垷揤暥妛夛傗丄擔杮楋妛夛偺夛挿傕柋傔偨丅

丂嵅摗偝傫偼乽亀壩惎娤應偺婼亁偲屇偽傟丄壩惎偵堦惗傪偝偝偘偨嵅攲愭惗偺柤慜偑壩惎偵崗傑傟傞偙偲偵側偭偰戝曄偆傟偟偄乿偲尵偆丅

丂嵅攲偝傫偺挿抝偱暫屔導埳扥巗偱娐嫬娭楢夛幮傪塩傓夒晇偝傫(59)偼乽挿擭偵傢偨傞岟愌偑擣傔傜傟偰丄晝傕婌傫偱偄傞偲巚偄傑偡乿偲榖偟偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮悪杮寜婰幰乯

|

丂埲忋偺捠傝偱丄俽倎倛倕倠倝柦柤偼嵅摗寬巵偺恠椡偵傛傞傕偺偱偡丅傑偨丄峀偔徯夘偟偰偄偨偩偄偨悪杮偝傫偵偼岤偔屼楃怽偟忋偘傑偡丅

丂

嵅攲愭惗偺柤丂壩惎偺抧柤偵丂丂丂丂丂

|

柍怑丂拞惣丂旤榓巕丂(戝嶃巗搶廧媑嬫74嵨)

|

|

丂戝嶃巗棫揹婥壢妛娰(尰丒巗棫壢妛娰)偱僾儔僱僞儕僂儉偺夝愢傪偟偰偄偨傾儅僠儏傾揤暥壠偺屘丒嵅攲峆晇偝傫偺柤慜偑丄壩惎偺戝宆僋儗乕僞乕偺堦偮偵偮偗傜傟傞偲偄偆婰帠傪撉傒傑偟偨丅巹傕彮彈偺崰丄晝偵楢傟傜傟偰掜偲僾儔僱僞儕僂儉傪尒偵峴偔偺偑妝偟傒偱偟偨丅

丂愴帪怓偺擹偄悽偺拞偱偟偨偑丄揹婥壢妛娰偩偗偼旤偟偄栭嬻傪尒偰柌傪傆偔傜傑偣傜傟傞桞堦偺応強偱偟偨丅嵅攲愭惗偺夝愢偼巹偨偪偵傕傛偔暘偐傞傛偆偵恊愗側榖偟傇傝偱丄壩惎偵椡傪擖傟偰娤應偟偰偍傜傟傞偺偑揱傢偭偰偒傑偟偨丅

丂彮偟愒偄惎偺僗働僢僠傕尒偣偰捀偒傑偟偨丅揤懱朷墦嬀傪偺偧偔婡夛偼偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄彫偝側僼傽儞偺傂偲傝偱偟偨丅嶌嬈暈偱丄崢偵庤偸偖偄傪傇傜偝偘偨偍巔傪懜宧偟偰尒偰偄傑偟偨丅

丂僾儔僱僞儕僂儉偑偒偭偐偗偵偲側傝丄掜偼嬻傊偺嫽枴傪帩偪懕偗偰偄偨傛偆偱偡丅傗偑偰丄掜偺巕偳傕偑戝偒偔側偭偰壴傪嶇偐偣傞偙偲偵側傝傑偟偨丅塅拡旘峴巑偺栰岥憦堦偱偡丅

丂偄偮偐恖椶偼壩惎傊摓払偡傞擔偑棃傞偱偟傚偆丅愭惗偺柤慜傪崗傫偩応強偑塱墦偵揱偊傜傟傞偺傪丄怱偐傜偍廽偄怽偟忋偘傑偡丅

|

亂俇亃 Sky and Telescope 110, No.6 (Dec.), p.112, 2005 Renowned Japanese Mars Observers

乮2006.2.8.乯

丂