新設:27/Jan./2002

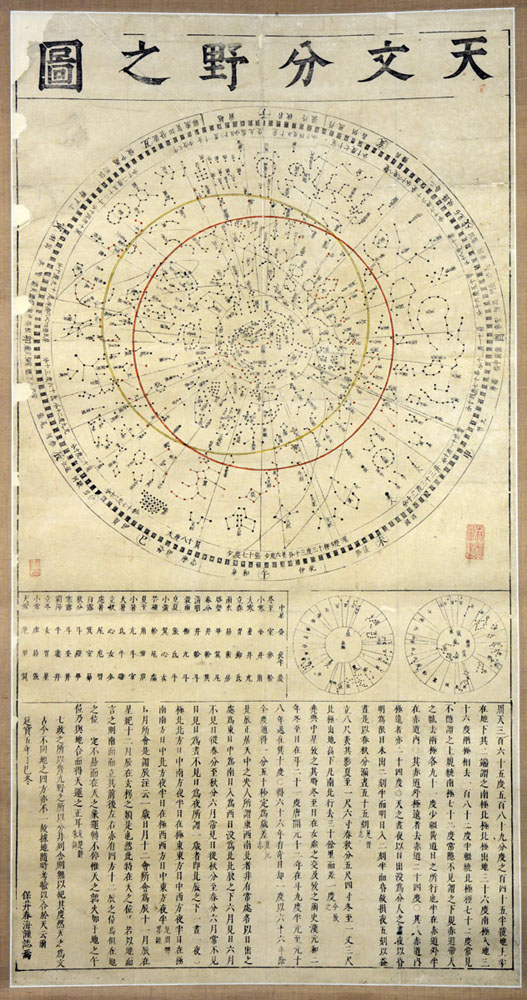

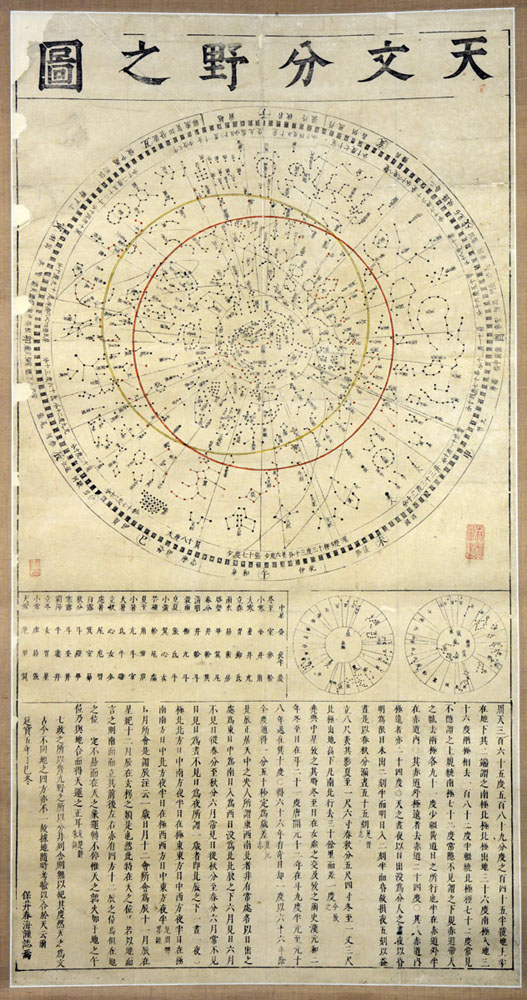

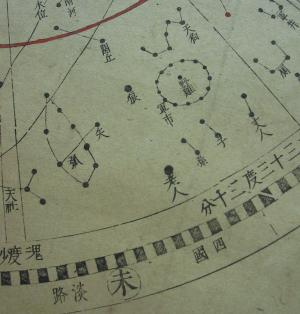

『天文分野之図』

『天文分野之図』は、1677年に日本の天文学者・渋川春海(1639〜1715)がつくった星図です。

星図には、当時使われていた中国星座が描かれています。

中国星座は、現行の西洋星座とは違い馴染みがありませんが、よく見ると北斗七星やスバル、

老人星(カノープス)などの名前がみつかります。

また、星図の縁には紀州、淡路、越前といった日本の地名が書かれていますが、

これは星占いに使うものです。

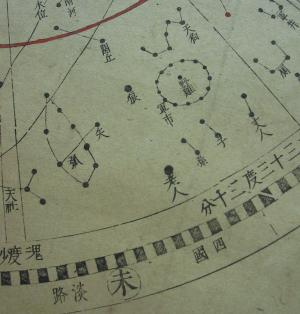

星図の部分拡大写真。「狼」はおおいぬ座のシリウス。老人はりゅうこつ座のカノープス

周辺には、分野概念に基づいた「四国」「淡路」という地名が見える。

お隣の中国では、星座と地上の国々とを対応させて星占いをする「分野」という考え方が古くからあり、

ある天域で天体現象が起こると、それに対応する地上の地域で何か出来事が起こる前兆と考えていました。

渋川春海は、このような中国の伝統を日本流にアレンジし、星座に日本の地名を割り振りました。

それがこの星図の外周にある地名なのです。

作者の渋川春海は、日本初の暦計算法「貞享暦」を作ったことで知られています。

日本では古代から千年以上もの間、中国の暦計算法をそのまま使っていましたから、

国産の貞享暦採用は画期的な出来事でした。しかも、彼以前の日本の天文学者たちは、

中国からの知識ばかりに頼っていました。

そんな中で渋川春海は天文学に日本人のオリジナリティを出そうと努力し、日本に合った貞享暦や『天文分野之図』を作ったのですから、まさにパイオニアと言えましょう。

1684年、渋川は幕府の初代天文方に任命され、日本で本格的な天文学研究が始まりました。