17/Nov./2000更新

r

r

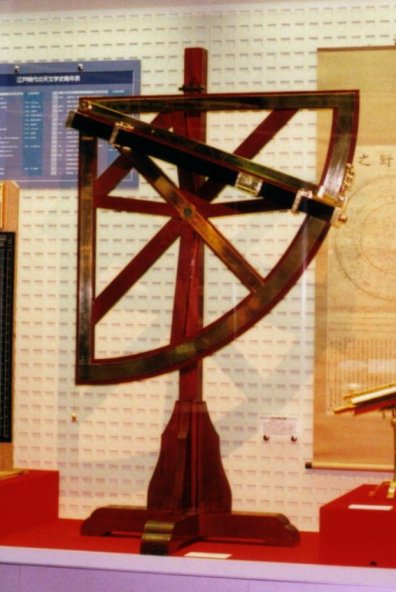

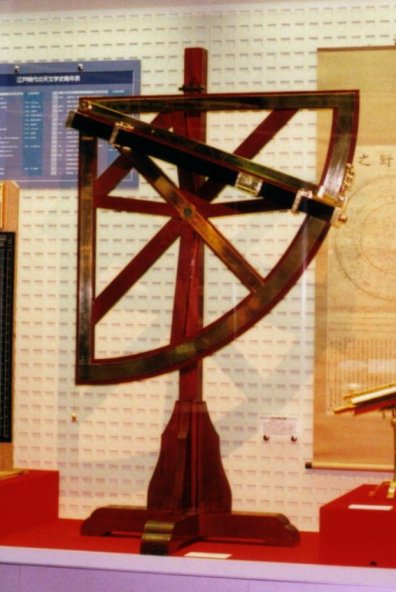

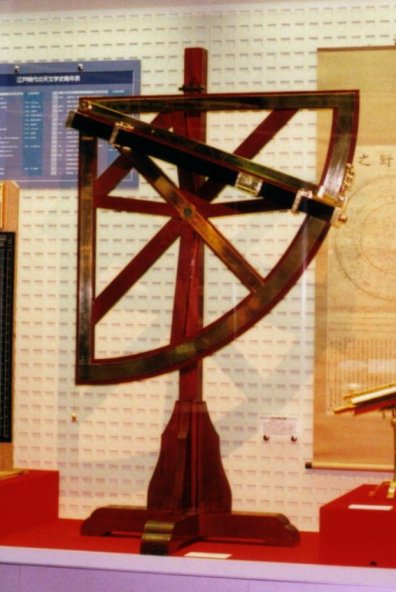

写真:象限儀(復元)

伊能忠敬も使った象限儀

1.象限儀ってなに?

象限儀とは、角度を測る時に使う分度器に望遠鏡をとりつけた装置で、こ

れで、天体が地平線から何度の高さに見えるかを測ります。江戸時代の大阪

で活躍した天文学者・間重富(1756〜1816)が作りました。

2.象限儀で日本地図をつくった伊能忠敬

今から200年前、伊能忠敬という人が、詳しい日本地図を作りました。彼

の地図は、今の地図と比べてもあまり変わらない位に正確なものでしたが、

その地図作りの秘密兵器が、この象限儀だったのです。

3.天体の南中高度から緯度を知る

夜空に輝く星たちは、時間と共に東から西へと動いています(日周運動)。

その天体が子午線を通過(南中)する時の高度は、観測する地点の緯度によっ

てかわります。

その原理を知っていた伊能忠敬は、全国を測量した時、夜になると象限儀を

使って北極星の高さを測り、その土地での緯度を決めていたのです。

こうして、伊能忠敬は、とても正確な地図を作ることが出来たのです。

なお、大阪市立科学館所蔵の象限儀は、伊能忠敬旧蔵品をベースに、当時の

資料などを考察して復元したものです。

r

r

r

r