『西洋新法暦書』について

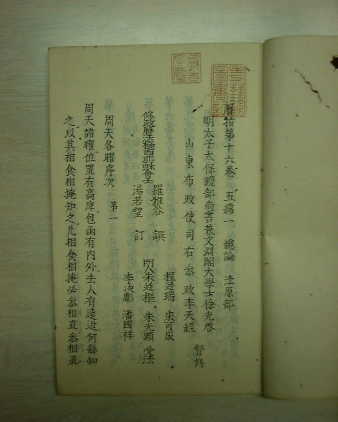

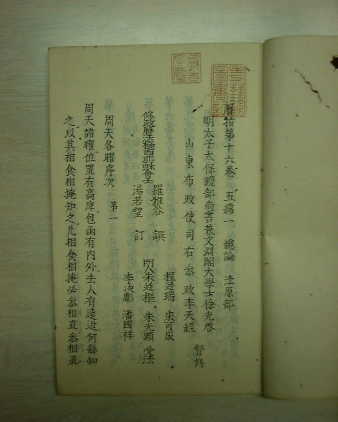

書名 冊数 ・測食(上下巻合本) 1冊 ・日躔表(上・下) 2冊 ・日躔暦指(巻一) 1冊 ・月離表 4冊 ・月離暦指(巻一、四) 2冊 ・古今交食法 1冊 ・五緯暦指(巻一〜九) 9冊

このような知識は、ガリレオが望遠鏡を発明した1609年から数年間のうちに発見された事項です。特に1,3,5はガリレオの『星界の報告』(1610年)で紹介されています。ちなみに、2番目の「土星の左右の2つの星」は衛星ではなく、土星の環の事です。発明直後の望遠鏡は解像力が弱く、土星本体と環がはっきり分離できませんでした。そのため、両側に惑星が2つあるとしています。

1. 望遠鏡で空を見ると、数えられない程の星が見える。 2. 土星を望遠鏡で見ると3つの星が見える。真ん中の一番大きな星が土星(本体)で、その左右に一つずつの星が見える。これらは新発見の星である。 3. 木星を望遠鏡で見ると、木星と4つの小星(衛星)が見える。これらは常に木星の回りをまわっていて、お互いに近づいたり遠ざかったりしている。 4. 金星は、月の様に満ち欠けをする。 5. 太陽の周りには小星がたくさんあり、望遠鏡を用いて像を投影すると、黒点が見える。観測していると、時により数が変わり、形には大小がある。 6. 望遠鏡で太陽を見ると、中に明るい点が見える。その光は甚だ強い。 7. 日の出入り時の太陽を望遠鏡で見ると、つぶれた円盤状に見える。その周縁は鋸の歯のようにギザギザになっている。