|

長谷川 能三 大阪市立科学館 概要

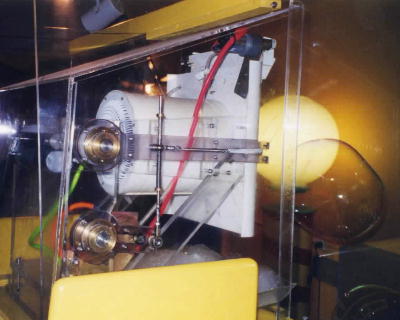

1.はじめに 今回の展示改装において、新しく導入したハンズオン展示が多くあるが、オープン当初からうまく動作しているものもあれば、その後の改良でなんとか動いているものもある。 この違いには、これらの展示装置の発案・設計・製作段階において、試作を行なったかどうかが、大きく関わっているように感じられた。 そこで、今回の展示改装で、特に関わりの深かったハンズオン展示「衝突実験」「ジャンピングボール」「虹スクリーン」「スペクトル」「静電気マシン」「トランス」「磁力線を見よう」「電波が見える?」において、試作の程度ごとに、試作とその展示の完成後の関係をまとめてみる。 2.原理に関する試作のみの展示 「ジャンピングボール」は、後述のコネチカットサイエンスセンターで展示化されていたものである。 同様のものは、1998年7月の楽しい科学実験でスーパーボールを使って作るなど、これまでに小型のものは製作したがあった。 ところが、今回の展示改装では非常に大きな装置となるため、導入決定以前に実物大で試作することは不可能であった。 しかし実際に導入が決まってからは、製作委託業者での試作において、その大きさが非常にネックになっていた。 小型のものでは、中まで詰まったスーパーボールでも構わなかったが、大型化する一方ボールを軽くしなければならず、中は空洞(もしくはそれに準じたもの)でなければならない。 しかも、ボールの動きをガイドするために、ポールを通すための穴をあけなければならなかった。 このためボールの強度が保てず、素材や形状をいろいろと変えて試作する必要があった。 これらの改良は、展示改装オープン後も続き、最終的にはコネチカットサイエンスセンターでも使用しているペット用のボール(肉厚のプラスチックボール)を使用することにより、強度を保つことができるようになったが、もっと早くコネチカットサイエンスセンターの状況と素材を調査すべきであった。 3.現物で試作を行なえた展示 「衝突実験」に関しては、実際に試作ができたのは導入決定後であったが、既製の2mのエアクッションレールを使ってそのまま2mの展示装置とするのか、これを2本つないで4mの展示装置とするかにおいて試作することができた。 また、この試作において職員の反応を見ることができ、来館者の反応をある程度予想することができた。 ただ、滑走体を直接さわるようにするとすぐに壊れることが予想されるため、ガラスケースで覆い、遠隔操作する必要があった。 しかし、この遠隔操作の方法については試作でも妙案は出ず、不満は残ったが磁石による操作とした。 4.サイエンスショーで実験を行なった展示 「試作」という言葉の意味とは少し異なるが、サイエンスショーで実験を行なうことにより、サイエンスショーという枠の中ではあるが来館者の反応を見ることができていたものとして、「虹スクリーン」「スペクトル」「トランス」「磁力線を見よう」「電波が見える?」がある。 これらについては、もちろんサイエンスショーを行なうのに必要な実験装置は完成していたので、そのレベルでの試作は終わっていると考えられる。 中でも「磁力線を見よう」については、展示化にあたり方位磁石を大きく変更したが、この変更についても実際に方位磁石を用意するなど、方位磁石を変えることによる変化を調べた。 これらの展示については、実際にサイエンスショーで使用した機器と同等のものをベースに製作したため、細かなトラブルは多少あるが、おおむね機器の動作は順調である。 しかし、サイエンスショーでは、一連の実験の流れや、実際に目の前で学芸員が説明を行なっているのに対し、展示装置では十分その意図が伝わっていない感はある。 このため、展示ガイドブックや学芸員が展示場へでていくことでカバーしていかなければならない。 5.試作品を展示場に出したもの 「静電気マシン」については、島津製作所製のもののハンドルを改造し、ライデン瓶等を取りつけた試作品を実際に展示場に出して来館者の反応を見た。 その結果、来館者の興味の持ち方はさまざまであるが、興味を引きつける展示になることがわかった。 また、試作品を展示場に出すことにより、トラブルとなりそうな点など、正式に展示化するにあたっての改良点がわかった。 このような試作品のテストが功を奏したのか、比較的トラブルも少なく、来館者の興味を引きつける展示となっている。 6.アメリカのサイエンスセンターの現状 2年前に、アメリカのサイエンスセンターを視察する機会を得たが、このとき訪れたコネチカット・サイエンスセンター、メリーランド・サイエンスセンター、リバティ・サイエンスセンターのいずれにおいても、サイエンスセンターに工房があり数名の専属スタッフを抱えていた。

このようにして完成された展示装置は、そのサイエンスセンターで使われているだけでなく、複数製作し、他の工房を持たないサイエンスセンターに販売したり、巡回展として他のサイエンスセンターに貸し出すこともあり、これがサイエンスセンターの収益にもなっていた。 ちなみに、アメリカでは、このような巡回展をサイエンスセンターが互いに出し合うことにより、そのメニューが非常に豊かであった。そして、どのサイエンスセンターも巡回展を行なうスペースをもっており、このような巡回展をつぎつぎと開催していた。中には、同時に2つの巡回展を行なっているサイエンスセンターもあり、このような巡回展を行なうことによって、入館者の減少を防いでいるということであった。 これらのサイエンスセンターの工房で作られた展示装置の仕上がりは、エクスプロラトリアムで製作し輸入されたものと同程度であった。つまり、適度に手作り感残っているが、展示装置として展示場に出すのには十分な仕上がりであった。

7.考察 今回の展示改装において、試作の度合いとその展示の成功の可否には、大きな関連があったと思われる。このことから、今後も新展示の導入を決定するにあたり、試作を行ない、展示場に出すことは非常に有効な手段だと思われる。しかし、現在の状況は、このような試作が行ないやすい環境とは言えない。また、展示の内容によっては、試作が非常に難しいこともある。しかし、これからの長期的なことを考えると、このような環境を整えていくことも重要だと思われる。 また、日本でも全国科学博物館協議会の事業として巡回展が始まり、科学館における巡回展のあり方も変わってきている。このような状況の中、アメリカのサイエンスセンターで行なわれている方法は、これからの展示を考えていく上で、非常に参考になると思われる。 |