|

長谷川 能三 大阪市立科学館 概要

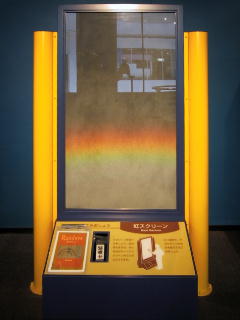

1.はじめに 今回の展示改装で導入した「虹スクリーン」と「スペクトル」は、1999年3月〜5月のサイエンスショー「ひかり・ぴかり・きらっ」での実験内容を展示化したものである。 人が目の前で行なうサイエンスショーと比べると、伝えられることに制限はあると思われるが、3ヶ月間の期間限定で行なうサイエンスショーに対し、展示場では常設であることの意味は大きいと思われる。 2.「虹スクリーン」 虹は、雨上がりの空中に漂う水滴によって、太陽の光が分光して見える現象である。 「虹スクリーン」は水滴の代わりに小さなプラスチックのビーズをスクリーンに貼り付けたものであり、背後から当てた照明の光によって虹ができる。 この虹スクリーンに使用されているビーズは、「虹ビーズ」という名称で中村理科機器から発売されているものであるが、これ以外でもガラスの小さなビーズで虹が見えるものもある。

そこで、新展示「虹スクリーン」では、背後からの照明以外に、手で持って移動できる光源も用意した。 しかし、スイッチを付けて必要な時だけ点灯するようにすると、これまでの経験によりスイッチの耐久性が心配であった。 また、スイッチをなくし常時点灯させておくと、電球の熱が心配であった。 そこで、ほとんど発熱しない白色の発光ダイオードを使用した。 明るさは電球に比べるとやや暗いものの、フィラメントが切れる心配もなく、適切だと思われた。 しかし、実際に新展示が完成すると、発光ダイオードは照射範囲が限られるため虹を発見できない、コードがねじ切れるといった問題がでてきた。 そこで現在、発光ダイオードの数を増やして照射範囲を広げることや、コードの取り付け方法の改善を検討中である。 3.「スペクトル」 虹は一番身近な分光現象であるが、分解能は低く、分光方法としては一般にプリズムや回折格子が使われる。 「スペクトル」では、回折格子を用いていろいろな光源の光を分光して、そのスペクトルを観察できるようにした。 光源としては、蛍光灯と白熱電球、および3種類のスペクトル管の計5種類を用意した。 蛍光灯は小型のものを使用しているが、点灯にやや時間がかかるのが難点である。 白熱電球は通常の電球型のものではなく、「メトロ管球」という蛍光灯のような形のものを使用した。 これはフィラメントが非常に長く、蛍光灯やスペクトル管とスペクトルを比較するのに都合がよい。 スペクトル管は、「ヘリウム」「ネオン」「窒素」の3種類を用意したが、「窒素」は寿命が短く、常設展示には向かなかった。 そこで、「窒素」代用として、展示場でもスペクトルが見える明るさが確保できる「水素」「水銀」「塩素」も試してみたが、いずれも寿命が短かった。 そこで現在、スペクトル管の代わりに「低圧ナトリウムランプ」の使用を検討している。 ただ、スイッチを入れるとすぐ点くというランプではないため、常時点灯しておいて、スイッチ操作でシャッターを開けるといった工夫が必要となる。

[参考文献] 長谷川 能三 『サイエンスショー「ひかり・ぴかり・きらっ」実施報告』 大阪市立科学館研究報告No.9,109 (1999) |