本日研修11日目。

マンスフィールドのmaking it!(メイキング・イット)に行きました。泊まっているノッティンガムからは40分程で着く、近いとこですが、ガイドブックにも何ものっていない、いわゆる田舎です。そこは、科学館ではなく、ディスカバリーセンターと呼ばれる施設です。元ビールの醸造所を使っての教育施設で、展示場はそんなに広くないです。大阪の科学館の展示場の半分くらいの広さかな。それを2つの階で展示しているところです。

で、このディスカバリーセンターといわれるもので、イギリスの学校教育のカリキュラムにある、テクノロジーなどを扱った館です。だから、マーケティングの展示や、設計、技術などを扱っています。展示のアイディアはトラスティのメンバーで案を出し合って作ったそうです。展示の内容から考えると、結構頭の柔らかいメンバーが集まったのではないでしょうか。飲み物をつくるのにフレーバー、味、砂糖の量、色などを自分で決めて味を作る展示は、私も以前、展示を作るためのアイディアカードに同じようなものを描いていたけど、ここに実際にあるのを見る面白いと思ってしまった。まず、美味い、不味いの表現がいかにも西欧風で面白かった。良い、悪いをこちらの拍手の喝采やブーイング見たいので表すのはいいかなと思った。結構日本人にも受けるんじゃないかな。

ここは、展示を使ってイネイブラー(解説・指導員)が来館している生徒たちにいろいろ伝え、その後に子供たちが個々人に展示を試して中身を確かめるということをしていてる館です。人と人の関わりと、人と展示の関わりは非常に重要と考えており、展示もインタラクティブで進化していくだろうということです。

ただ、展示の方法としては、インテクの方がインタラクティブ性も進んでいるのではないかと思いました。ここではじめて聞いた言葉が、イネイブラー(enabler)。可能にする人つまり、子供たちが興味関心を持ったことに対して手助けして、その理解を手助けする?、人たちのことです。

新しい定義だね。 こちらも予算的に厳しいものはあるようだが、ボランティアの導入などは可能そうだとのこと。昨日のサウスヨークシャー・ロザラムとは違うんだね。地域性の違いというのはイギリスでは大きいらしい。

見た限り、うちの科学館にすぐ取り入れられそうなものはないけど、思想として学校と深く連携していくというのは、ここでは非常に大事しているようです。取りあえず、ここは博物館ではないということを担当者も言っていたから、そういう方向で特化していくのでしょう。

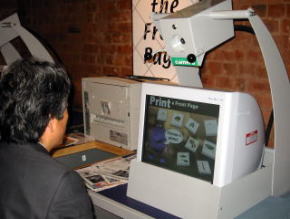

とりあえず、印象に残った展示は、さっき書いた、味を作るもの、それから、自分の写真を撮って、新聞にするもの、それとボトルに細かいものを詰め込む作業をするものかな。子供らにとっては、表示された商品のバーコードを読み取っていくものが人気あるらしい。競い合うというのは、子供だけじゃなくて大人でも熱くなるものがあるからね。それから、時計や、船、不思議な動きをするおもちゃを一人一点は作れるものが、なかなか面白い。大学で教材を開発してから納品してもらっているものだそうだけど、地域の学校とそういう結びつきもあるのかということが分かった。

|

|

| みんなでデザイン | イネイブラーたち |

|

|

| バーコードの働きを知る展示 | 自分の写真入新聞を作る機械 |