★★★ 科学館のおすすめ ★★★

「南天の星空」 〜人類は南天の空に何を見るのか〜

(プラネタリウム) ※投影期間:2005年3月1日〜5月29日 エキゾチックな南天の星空。

遠く南国の空で初めて目にする星座や天体は、旅の楽しみを2倍にしてくれます。

エキゾチックな南天の星空。

遠く南国の空で初めて目にする星座や天体は、旅の楽しみを2倍にしてくれます。

南天の星々が星座として組み込まれるようになったのは、500年前の大航海時代にスペイン人やポルトガル人が目にして以降のことですが、南十字星については早くも1455年に最初の記述があります。 大海原を行く船乗りたちにとって空に輝く小さな十字架は、とても印象的だったのでしょう。

南十字星は方角を教えてくれる重要な星座でもありました。 南十字星を観察することで、船乗りは無事目的地に着くことができたのです。

初めて体系的に南天の星座を定めたのは16世紀オランダの天文学者・地理学者プランキウスでした。 この時定められたのは、くじゃく、ふうちょう、カメレオン、きょしちょう、とびうお、など、南半球の珍しい動物の星座でした。

18世紀に入ると、フランスの巨匠ラカイユによって、南天の星座がほぼ現在のものにまとめられました。 この時ラカイユが加えたのは、はちぶんぎ、じょうぎ、ぼうえんきょう、けんびきょう、とけい、らしんばん、など、 どちらかといえば素っ気ない(?)星座です。

南天の空には、大小マゼラン雲やエータカリーナ星雲、など、美しく興味深い天体も多数あります。 これらの天体は天文学的にも非常に重要なものです。

日本はいま、欧米と共同で南米チリにALMAを建設しようとしています。 ALMAは80台にもおよぶ電波望遠鏡群を駆使し、星の誕生や銀河の誕生、生命の起源物質など、宇宙の謎に迫ろうという壮大なプロジェクトです。

このプラネタリウム「南天の星空」では、南十字星の見つけ方、エキゾチックな南天の星座、そして、国際プロジェクトALMAについて紹介します。

投影は約45分間で、学芸員による生解説です。 前半25分は大阪で見える「今夜の星空」を解説しています。

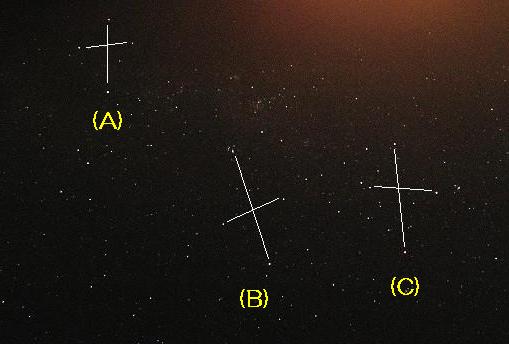

では、ここでクイズです:上の写真の中でホンモノの南十字星はどれでしょう?

⇒答えはプラネタリウム「南天の星空」で! (投影は終了しました)

※南天の星座については「星座ひとくちメモ〜南天〜」もご覧ください。

※オーストラリアの国旗と南十字星についてはこちらもお読みください。