ホシ ヲ メグル センイチ ワ

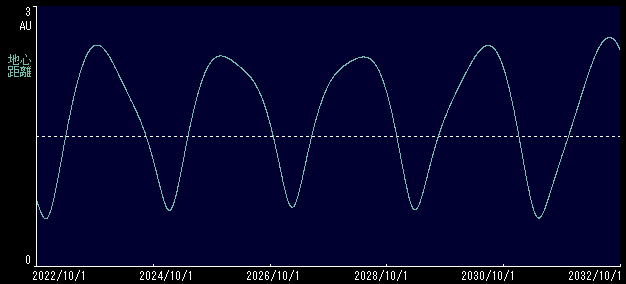

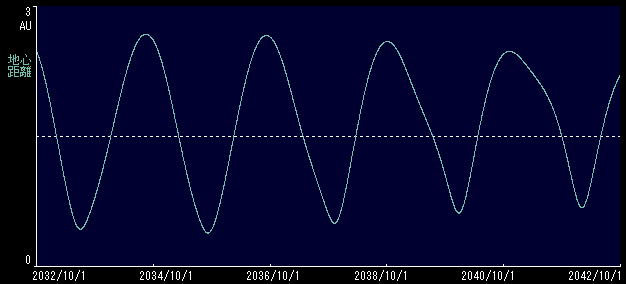

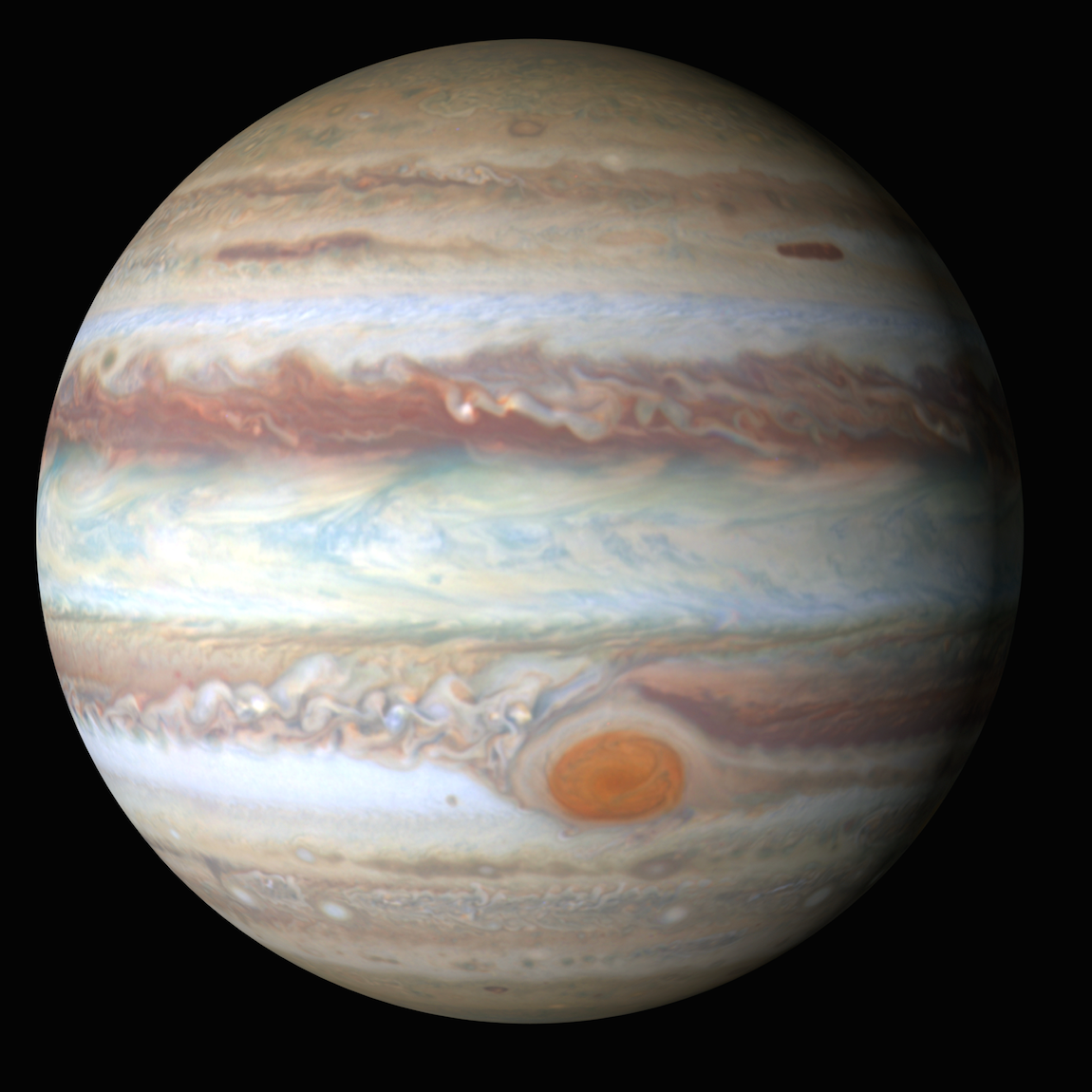

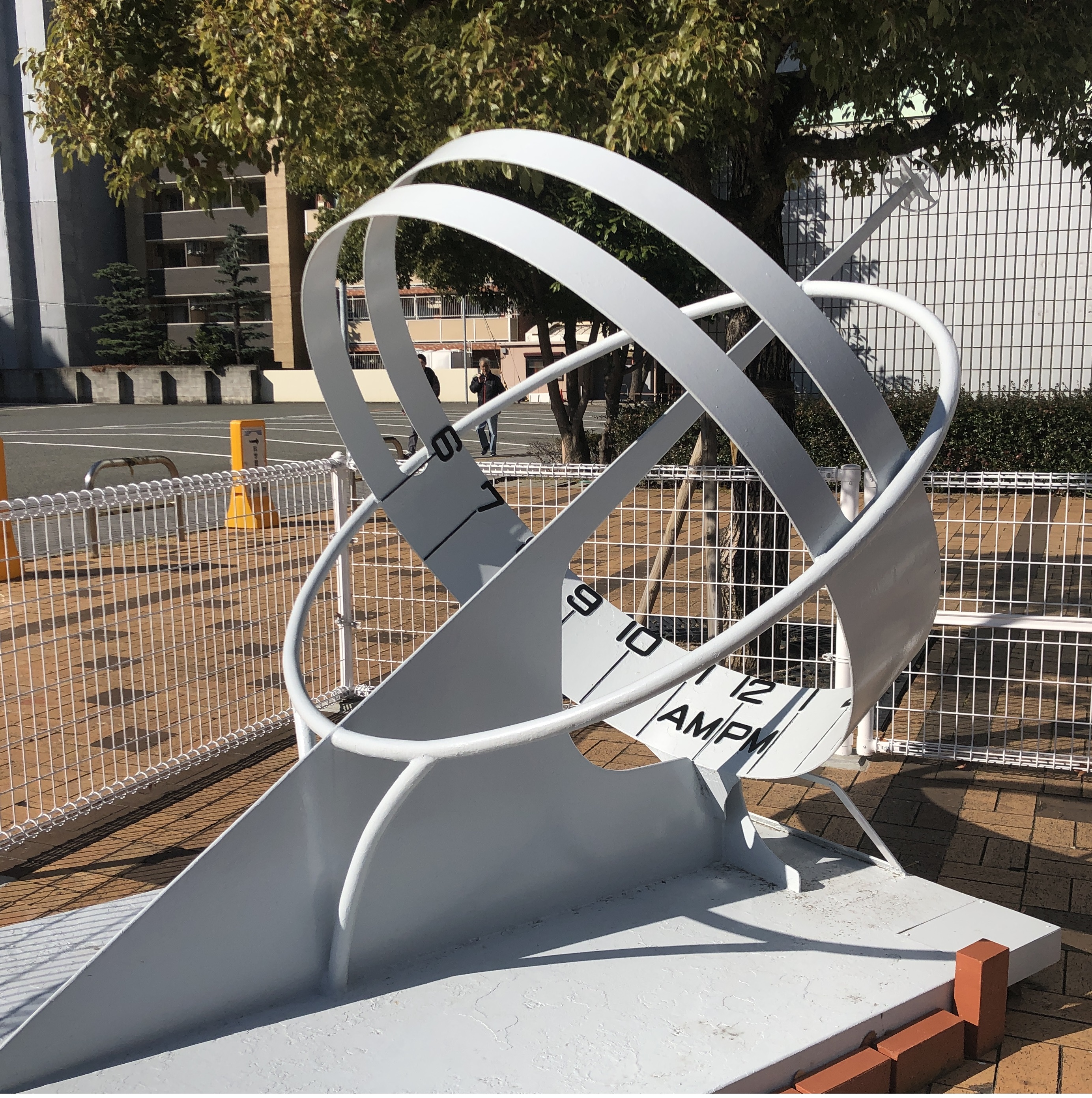

2022年12月8日 第125話 火星の接近 火星は、地球と同じ太陽系の惑星で、地球のすぐ外側を公転しています。内側の地球は1年、外側の火星は1年11ヶ月ほどで巡るため、2年2ヶ月ごとに地球は火星を追い越します。追い越すときが一番近づくので、火星の接近は2年2ヶ月ごとになります。 ただ、火星の公転軌道は円からそこそこずれているため、接近場所によってその度合いが2倍も変わります。最も近づくパターンは、16〜18年に1度で、これを大接近といっています。火星の距離はパソコン用の星空シミュレーションアプリなどで容易に調べられます。18年分をグラフにしてみました。 今年の後しばらくは接近しても遠いことがわかります。   2022年12月2日 第124話 近代的プラネタリウム(光学式プラネタリウム) プラネタリウムは、任意の場所、時刻の星空を再現する装置です。 特に、空を模したドームスクリーンに、投影機から星空を映し出し、その機器全体を歯車仕掛けで動かすものを、近代的なプラネタリウムまたは光学式プラネタリウムということがあり、いわゆるプラネタリウムはこの「投影機+ドームスクリーン」のイメージが強く、デファクトスタンダードは、1923年に発明され、この記事の公開時には99周年となります。 ただ、プラネタリウムという言葉はもっと前から使われています。有名なのがオランダのアイジンガのプラネタリウムで、それは天井に太陽系のリアルタイムで動く歯車仕掛けの模型がはめ込まれたものです。太陽系の惑星(プラネット)の動きを模すものなのでプラネタリウムというのです。 2022年11月23日 第123話 木星の雲の縞模様  木星の表面ははカラフルな縞模様です。その色は模様を作っている雲のてっぺんの物質で変わり、上昇気流の場所は赤、下降気流の場所は白の雲になっていると書きました。 木星の表面ははカラフルな縞模様です。その色は模様を作っている雲のてっぺんの物質で変わり、上昇気流の場所は赤、下降気流の場所は白の雲になっていると書きました。これが縞模様の原因であるとすると、赤道をはさんで、緯度ごとに交互に、上昇気流と下降気流の場所ができていることになります。 これは、地球でも似たようなことが起こっており、地球の赤道では上昇気流で雨がち、そこから少し南北で離れた時は下降気流で晴れがちな砂漠地帯ができています。ただ、地球では赤道で上昇した空気が北半球では北に移動して、砂漠地帯で下降し、その少し北側ではまた上昇して、そのさらの北で下降し、またさらに北側で上昇、北極付近で下降という3セット(南半球をあわせると6セット)があり、南北方向に空気が大きく移動しています。 ところが木星の場合は、南北方向への移動をしている様子がみられません。東西方向の移動により、縞模様が維持されています。 これは、大気の循環をつかさどる熱が、地球はほぼ太陽ですが、木星の場合は内部から出る熱が太陽のほぼ倍になっており、これが駆動力になります。また、木星は地球の11倍もの直径を持つ巨大な惑星ですが、自転は10時間と短く、それも影響しているようです。 2022年11月22日 第122話 木星の雲の色

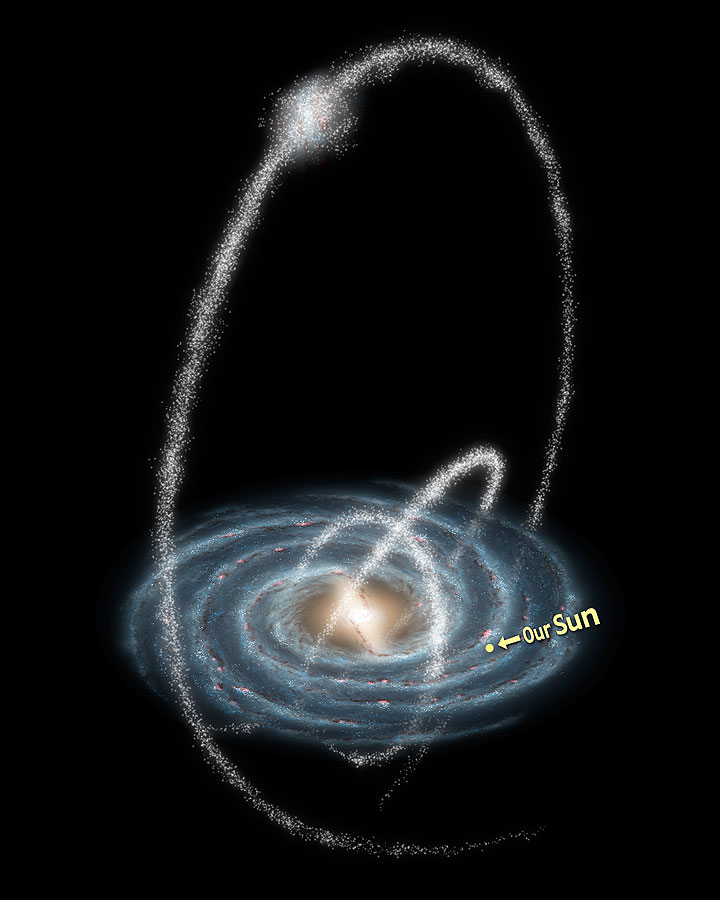

中国では、テレビ局のことを電視台というそうです。テレ・ビジョン(遠くで観る)に対して、電視は、電波や電機技術を駆使して観るという感じで、より技術のないように沿った表現ですね。まあ、将来にわたって電機技術を使うかというと、それはわからないわけですけれど。 2022年11月3日 第118話 ステラ・ストリーム(恒星ストリーム、または星流)  私たちのすむ太陽系は、円盤型をした天体の集まり、天の川銀河の中にあります。そして、太陽の周りを地球が回るように、天の川銀河の中心の周りを円盤に沿って2億年で一周しています。天の川銀河の円盤にある天体はほとんどはそういう運動をしているのです。 しかし、そうでない天体もあります。そしてそれは1個2個ではなく、まとまってそうした運動をしているのです。そのグループをステラ・ストリームといい、1971年ごろにアメリカの天文学者エッゲンらが発見しました。図は、ステラ・ストリームのイメージ図で、天の川銀河に突っ込んだり出たりするそんな運動をしているイメージがわかると思います。このステラ・ストリームは天の川銀河に別の小型の銀河や球状星団がぶつかって、取り込まれるところと見て取れます。 天の川銀河は中心部と周辺の円盤(渦をまいているところ)では性質が違い。周辺の方が次々に新しい天体が誕生したり死んだりして、その分、世代を経て、星の中で生まれた酸素や炭素などが多くなっています。私たちが明るい星として見上げる太陽の近くの星は、基本そんな世代を経た「種族I」の星です。長生きし世代を経ていない「種族II」の星もありますが、そうしたものは長生きする代わりに暗いために肉眼では見えません。 しかし、中には、明るいくせに酸素や炭素が少ない星があります。その代表がうしかい座のアークトゥルスです。この天体は、アークトゥルススター・ストリームの50個ばかりの星のメンバーで、さきほど言ったようにもともと他の銀河か球状星団のメンバーだったので出自が違うのです。さらにアークトゥルスは死ぬ間際で、非常に膨張し明るくなっている特殊な天体です。明るいアークトゥルスを含むステラ・ストリームこそ、最初に発見されたステラ・ストリームなのです。 2022年10月23日 第117話 3分割?4分割? アルゴ座 1922年に定められた星座は88個。ただし、その表外にアルゴ座という星座があります。二千数百年前のギリシア神話に登場する船、アルゴをかたどった星座で、冬の空のオリオン座やおおいぬ座の下、水平線すれすれに考えられたものです。ただ、さらに水平線の南にヨーロッパ人が進出するようになると、アルゴ座というまとまりをもう少し大きくしないといけないように考えられました。結果として、非常に巨大な星座になったのです。 南の空の観測を行った18世紀の天文学者ラカイユは、便宜上アルゴ座を3パーツに分けました。とも(船尾)、りゅうこつ(竜骨)、ほ(帆)です。へさき(船首)ではなく、ともがあるところで、船を後ろ(船尾)からみたように見立てられていたのがわかりますね。さらにラカイユは帆の中にらしんばん(羅針盤:船用の方位磁石)も定めました。羅針盤は1000年ごろに中国で発明された(それより前の三国志の時代にもあったと考えられている)のですが、アルゴ船が考えられた時代には存在しませんでした。南の空の観測のために南の国に渡ったラカイユは「船には羅針盤が必要にきまっている」と自身の経験から強く思ったのかもしれません(文献などはなく、私の勝手な想像です)。 さて、アルゴ座はその巨大さ故に「空の住所」としての星座の区分をするのに不向きで、1922年〜1930年に国際天文学連合によって星座の領域が確定したときに、ラカイユの分割にしたがって、とも座、りゅうこつ座、ほ座、そしてらしんばん座に分割されました。羅針盤は古代にはなかったのだから、らしんばん座はアルゴ船から分割というのはおかしいという考え方も言われることがあるのですが。星座の領域が確定する前に、ラカイユが示し、広く使われていたたアルゴ座の構成から成立したので、らしんばん座もアルゴ座から分割されたといってよいでしょう。 2022年10月22日 第116話 小さな星座 星座は88個あります。そのサイズはまちまちで、東西120度にもおよぶうみへび座から、東西南北が10度に満たないみなみじゅうじ座まで様々です。 星座は1922年〜1930年に国際天文学連合によって境界線が定められました。これによって、星座の「面積」も確定し、大きな星座。小さな星座の順位も決まっています。 小さな星座を小さい順に、みなみじゅうじ座(68平方度)、こうま座( 72平方度)、や座(80平方度)、コンパス座(93平方度)、たて座(109平方度)、みなみのさんかく座(110平方度)、レチクル座(114平方度)、ちょうこくぐ座(125平方度)、みなみのかんむり座(128平方度)となります。聞き慣れない南の方の星座が多いですね。 2022年10月21日 第115話 日時計のノーモンの仰角 日時計は人類最古の科学機器だなんていいます。太陽の影の方向や長さを読み取ることで時刻を知るのが日時計です。 太陽は、日中東から西に方向を変え、高度も正午をピークに上がって下がる。影もそれに応じて変化するので、それを利用するわけですね。 日時計では、棒や板で影を作りますが、その影を作る棒を、ノーモンとかグノモンといいます。太陽の動きは、地球の自転によるので、自転の軸にあわせて ノーモンを設置すると、影の回転がそのまわりを一定ペースで動くので、日時計製作が簡単になります。 では、軸にあわせるとは、どういうことかというと、ノーモンの先を天の北極、つまりは北極星に向ければよいのです。 北極星の仰角は、北極点で真上、つまり90度になります。赤道では0度ですね。では、北緯35度の大阪とかでは、仰角35度になります。 ですから、日時計のノーモンの仰角は35度にするのが簡単なのです。 もちろん、違う角度のノーモンにする手はあるのですが、そうなると季節ごとに回転などが変化するため、目盛りを非常に複雑にする必要があります。 コンピュータを使って計算すればいいといえばいいのですが、なんであんな変な目盛りにするんだということになるので、ノーモンは素直に天の北極を 向けたほうがいいでしょうね。 あ、これ望遠鏡を持っている人だと「赤道儀の極軸と同じ」と思うでしょう。はい、原理はまったく同じです。  2022年10月14日 第114話 カルドウェルカタログ(C天体)=メシエ天体を埋める20世紀のカタログ 話で、メシエカタログに入らなかったけれど、なんでというほど見応えがある天体がありますよ。というお話をしました。 同じことを考える人は、もちろん大勢いるのですが、とりあえずNGCやICといった、ずっと網羅的なカタログがあり、プロの天文学者も広く使っているので、アマチュアや天文ファンもそれを踏襲したり、二重星団、らせん星雲のようなニックネームで呼んできました。 これに対して、いや、メシエ天体にない見やすいものはそれだけでやっぱりカタログ作ろうよということになりましたが、なにしろメシエほどの決定版というのはなかなか作りにくいものです。そこに登場したのがカルドウェルカタログです。メシエ天体と同じ109個で、メシエの補完ですのでかぶっていません。提唱者は、英国でアマチュア天文家、そして1957年〜2022年現在も続く長寿のBBCのラジオ天文番組 SKY AT NIGHTのパーソナリティとしても活躍した”パトリック・ムーア”こと、サー・パトリック。カルドウェル・アルフレッド=ムーア氏(1923年3月〜2012年12月)です。1995年に世界で最も売れている天文雑誌 SKY AND TELECOPEで発表しました。ムーアカタログといってもいいのですが、それだと頭文字がメシエのMと同じになってしまうので、カルドウェルをとっています。Cナンバーをつけることもあります。 ムーア氏は、永年英国天文協会の会長を務め、70冊もの書籍を書き、上記のラジオ番組やテレビでの解説、ドラマでの出演など英国では知らない人がいない天文家でした。ギネスブックの天文バージョンはムーア氏が参加して見違えるほどすばらしい出来になったといわれています。そしてその活動で「サー」の称号を受けています。音楽活動でサーといえば、ビートルズなどですが、天文版のビートルズのような存在ですね。そして、それは「なるほど!」というできばえだったのです。 概ね、北→南にナンバリングされており、C1は最も古い散開星団として知られるNGC188(ケフェウス座)、C14が二重星団、C38がNGC4565銀河(ニードル銀河)、そしてC41がヒアデス星団となっています。南の方にある、球状星団ωはC80、みなみじゅうじ座の横にある石炭袋は唯一の暗黒星雲でC99、きょうしちょう座47球状星団がC107、C109はカメレオン座の惑星状星雲NGC3195です。 リストは カタログの詳細は Caldwell Clubで見てください。日本ではまだ知られていませんが、早晩使われるようになるような優れた内容です。南天のものは日本で見られないですが、そこれは全部チェック可能なメシエ天体との違いですね。

それ以外では、なんでといわれるものとしてはNGC4565銀河があります。ニードル銀河とかいわれるもので、まさに針のように見えるのですが入っていません。またNGC891銀河も同様です。また、NGC7293というみずがめ座の惑星状星雲もそうですが、この星雲は大きいのですが淡いので観測しにくかったのかもしれません。 2022年9月3日 第112話 メシエ(M)天体 ★ 2022年8月23日 第111話 話題多きうしかい座のアークトゥルス ★ 2016年9月15日 第110話 八面六臂、天文学者ハレー 第109話で登場した、天文学者エドモンド・ハレーですが、英国グリニッジ天文台の台長を勤めるほどの大物でした。ただ、科学帆船の船長だったこともふくめ、その業績があまり広く知られているとはいえません。 ここでは、斉田博さんの「星の年表」誠文堂新光社、という本に載っている、ハレーの業績をピックアップしてみます。え、それもハレーだったの? とちょっと私もびっくり。まさに、八面六臂の活躍ぶりです。 1656年10月29日 誕生 ロンドンの東の家は裕福な石鹸製造業者。 1676年(20歳) セントヘレナ島で、南天の天体を観測。当時、オックスフォード大学を中退。ちなみに師匠は、初代グリニッジ天文台長になるフラムスチード。 1677年(21歳) エータ・カリーナ星雲、オメガ・ケンタウリ星団発見 1678年(22歳) 金星太陽面通過を利用しての、太陽距離測定法を考案、発表。 同年、南天星表発表。この成果により卒業資格を得る。 1682年(26歳) 彗星の周期性の発見。後にハレー彗星とよばれる彗星の回帰で確認される。 1683年(27歳) 地磁気の研究。 1686年(30歳) 流星は太陽系の微少天体の地球への落下と推論。 1693年(37歳) 月の永年加速を発見 同年、屈折光学の法則発見。 1/f = 1/a+1/b 焦点距離 f と物体までの距離a、像までの距離b の関係 1695年(39歳) 地球自転速度の変化を発見 1699年〜1701年 科学帆船パラモア・ピンクの船長として大西洋の南北縦断調査航海を敢行。 1701年(41歳) 地磁気の偏角図を史上初めて作成。 1705年(49歳) 1682年の彗星が1758年に回帰すると発表。その位置などの計算結果も示す。 1708年(52歳) 流星は宇宙起源だと考える(1686年とかぶりますが、年表には両方記載されています)。 1715年(59歳) 日食でベイリーのビーズの最初の観測 同年 球状星団M13を記載 1716年(60歳) オーロラと電荷の関係を示唆 1718年(62歳) 恒星の固有運動発見 1720年(64歳) 宇宙は無限であるという説を発表。 1721年(65歳) 金星は望遠鏡で弓形に見えるときに、最大光輝になることを発見。 ★ 2016年8月9日 第109話 科学帆船パラモア・ピンク(Paramore-Pink)とハレー船長 しかし、彼が、船長として世界初の科学探査船パラモア・ピンク号を指揮して2年間の航海をしたことはあまり知られていません。 ハレーの仕事は、大西洋とイギリス海峡の地図作りでした。特に、大西洋は、1699年の航海で、イギリスからアルゼンチン沖の南緯53度まで南下し、1年間をかけて、ぐるりと巡りながら、地図を作成しました。 地図の作成には、天体観測が欠かせません。ハレーの専門はここに発揮されたのです。 この地図では、はじめて、地磁気の偏角が記入されていました。つまり、コンパスと実際の南北のズレがどこならどれくらいかが分かるようになっていたのです。これは「ハレヤン・ライン(Halleyan lines)」と呼ばれていました。 なお、ハレーの乗船パラモア・ピンク号は、世界初の科学探査専用の船でした。大西洋航海では、カナリア諸島、ケープベルデ諸島、フェルナンドデンロンハ、ケープフリオ、トリスタン・ダ・クーニャー、セントヘレナ、トリニダード、パラナンブコ、バミューダ−、ニューファンドランド島などを巡っています。

★ 2016年8月4日 第108話 宇宙戦艦ヤマトのガミラス星人の地球攻撃に使われた「遊星爆弾」について 1974年に放送されたSFアニメ番組「宇宙戦艦ヤマト」は、衝撃的な内容でした。ガミラス星人の侵略攻撃により、人類が地球表面に住めなくなってしまうという内容でした。軍隊が負けたとか、そういうレベルではなく、海が干上がり、地球表面まるごとが、火星のように赤茶けた砂漠になるというものでした。 短時間に地球を火星のようにしてしまったのは、ガミラス星人の使った「遊星爆弾」によるものです。遊星といは惑星と同じ意味で使われていた言葉ですが、ここでは、小天体(それでも直径1kmとか)を次々に地球に落とすということを差していました。そして、その遊星爆弾の発射基地は、冥王星という設定でした。 ところで、1974年当時の太陽系の理解は、どうだったのでしょうか。太陽系には9つの惑星(冥王星をふくむ)がまわっており、そのほかに、火星と木星の間の軌道に多数の小惑星が発見されていました。また、木星と同じ距離に、アキレスとパトロクロス、ヘクトルいう小惑星が1906年〜1907年に発見されています。また、彗星のなかには、冥王星よりも遠くからやってくるものがあることが知られていました。 しかし、冥王星の近所からコントロールして小天体を落とそうにも、そんなにたくさんの天体があるのかな? という感じだったのは確かです。 ところで、彗星のなかには、ちょうど冥王星くらいの距離が遠地点の軌道を持つものが存在していました。また知られている彗星の軌道と分布を考えると、もともと冥王星くらいの距離に、彗星の巣ともいえるようなエリアがあることが考えられました。これがエッジワース・カイパーベルトでありました。当初は科学上の仮説だったのですが、後に1977年のキロンをはじめ(考えてみれば、冥王星や海王星の衛星のトリトンもそうだった)、1990年代から続々と、そのあたりにある天体が発見されたのです。

★ 2016年7月24日 第107話 古代中国の渾天説 渾天説(こんてんせつ)は、蓋天説の後にでてきた中国の宇宙についての考え方です。紀元前2世紀ころに現れ、紀元2世紀ごろには、主流になっていきます。 蓋天説では、天と地が上下にありましたが、この渾天説では、大地が水に浮かび、その大地と水を巨大な卵の殻のような天が包んでいます。水の下にも天があるというのが斬新な考え方でした。 天体は殻のような天に沿って、昇ったり沈んだりします。これは、天球とよく似た考えであり、実際の天体の動きをよく説明できました。 このような卵の殻のような球殻が考えられたのは、天体の観察を渾天儀というものでできるようになったからです。渾天儀は、地球儀の枠だけのようなもので、天体の高度と方位を調べられます。それによると天体はいつも同じ時間に一定の角度を動いていくことがよくわかります。 そうしたことから、卵のような丸いものが我々の上も下もとりまいているという考え方が生まれたようです。

★ 2016年7月24日 第106話 古代中国の蓋天説 天蓋付きのベッドというのがあります。お姫様が寝るような上に覆いがある、あれですね。 いまから2,000年ほど前、紀元前3世紀〜3世紀ごろの古代中国の人たちは、天空に実際に覆いがあり、そこに太陽や星がへばりついていると考えていました。これを天蓋ではなく、蓋天説(がいてんせつ)と呼んでいます。中国で、非常に古い起源をもつ宇宙構造論です。 蓋天説は、第一次と第二次があるそうです。第一次は天も地も平面、まさに天蓋ベッド。第二次は天も地も中心が高く周囲が低い、ドームのような曲面という形になっています。天の中心は北極で、太陽はその周りをまわります。ただ、季節によってまわる軌道が上下し、夏至は内衝、春分秋分は中衝、冬至は外衝をまわるとしていました。 いずれ、太陽も「沈む」のではなく、自分のいる場所から「遠ざかる」から暗くなるという考えになっていたのが面白いところです。 また、天のなかで、太陽や月が動くのは、天そのものは左へ行くが、太陽や月が右に行き天につられてやや左に行くという考え方でした。 蓋説は、日時計(ノーモン)の影から考えられた説だったとのことです。すなわち、南に行くと、影が小さいのは、太陽がより真上にくるからと考えたのだそうです。 ★ 2016年7月24日 第105話 質量が大きい恒星は短命 恒星の燃料は、質量の10%、だから質量が大きい、重い星ほど、たくさん燃料を持っているという話をしました。 ただし、 あまり質量が小さいと、核融合反応そのものができなくなります。その限界は、太陽の質量の8%です。 ★ 2016年7月24日 第104話 恒星はその身体の10%までを自らを輝かせる燃料にする。 中心では核融合反応により、次第に水素が減り、ヘリウムばかりになります。そうなると、燃料切れで核融合反応はおこれません。 もっとも、他にも水素はいくらでもあるではないかといいたくなります。ところが外側の水素が中心部にまざることはないのです。中心部が反応しなくなると、中心がつぶれ、その周囲が反応するようになりますが、これは長くは持ちません。 ★ 2016年7月24日 第103話 恒星を輝かせる水素核融合反応は、スゴイなパワーを発揮する。 自ら輝く星、恒星は、その中心で猛烈な熱が発生し、熱くなって輝いています。 この熱は、ほとんどの恒星では水素の核融合反応で発生しています。4つの水素が一つになって、ヘリウムへと変化(核融合)すると、その質量の0.7%が減ります。その分が、アインシュタインの相対性理論の式、 ★ 2015年11月11日 第102話 特別な4つの1等星 夜空の星のなかで、特に明るい1等星は21個あります。そのなかで、4つの1等星は、特別に表が用意されます。しし座のレグルス、おうし座のアルデバラン、おとめ座のスピカ、そして、さそり座のアンタレスです。 この4つの1等星の共通点は何かというと、誕生日の星座(黄道12星座)の恒星ということです。 そしてこれらは、月によって隠される、星食がおこる恒星なんです。月は、白道といって、太陽の通り道の黄道より平均して±5度8分ほど南北にふれる経路を通りますが、そこまでいれても、上記の4つの1等星だけが星食をおこすことになります。 ちなみに、それぞれの黄道からの距離は次のようになっています。1回星食があると、月の軌道がゆっくり変化する関係で、何回も連続して星食がおこります。 特にアルデバランは5度と、白道がうねる頂上ふきんの変化が少ないところにあるため、連続して星食がおきやすい恒星です。 恒星 レグルス 0度28分 スピカ −2度3分 アンタレス −4度34分 (参考)ポルックス 6度41分 ★ 2015年7月8日 第101話 世界一の1m望遠鏡 望遠鏡の性能をあらわすのに、光を集める対物レンズや反射鏡の直径をよく使います。大きなレンズや反射鏡は、それだけ暗い天体を観測できますから当然です。 ただ、レンズが大きくなると、本体も大きくなり取り回しがしにくいなど大変になってきます。1945年に、アメリカが反射鏡の直径が5mのヘール望遠鏡を作成。長い間、これを超える望遠鏡はありませんでした。旧ソ連が6mの望遠鏡を1970年代に製作したのですが、うまく動かせなかったということです。 その後、21世紀になると、8mや10mという望遠鏡が作られるようになります。コンピュータや制御技術の進歩で、機械ではうまくやれなかった微妙なコントロールができるようになったためです。現在では、30mの望遠鏡も建設がはじまっています。 ところで、世界一の望遠鏡の鏡はというと・・・ものによっては1mなんですね。実はこれは1mの望遠鏡を6台おいて、得られた光を「干渉」させ、全体として300mの望遠鏡に相当する性能を出すというものです。 2003年に本格観測をはじめた、ジョージア州立大学のCHARAがそれで、カリフォルニアのウィルソン山で活動しています。 この1m望遠鏡により、彦星の形が横に伸びていることがとらえられたり、しし座のレグルスの赤道が暗くなっていることや、巨大なガスの円盤が星を覆っていく様子をとらえることもできています。 CHARAのホームページには誇らしげに「世界で初めて!」こんなことができたというのが並んでいます。(2015年7月現在は下記の通り) −−−− First direct detection of gravity darkening on a single star (Regulus) −−−−

|

||

|

|

||