暮らしのなかの化学をたのしもう

岳川ゆきこのホームページへようこそ

プラスチック100年

実用的な合成プラスチックの誕生から100周年:2007年

■プラスチック100年

1907年、世界初の合成プラスチック「ベークライト」が誕生しました。それから100周年となる2007年を、岳川は「プラスチック100年」と銘打ちました。

「ベークライト」は、ベルギー生まれのアメリカの化学者ベークランド博士によって開発されたフェノール樹脂です。フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドを化学反応させて合成されます。それまでもさまざまな化学者によってフェノール樹脂の合成に関する研究がされていましたが、現実的に使用できる素材ではありませんでした。ベークランド博士は、合成の際に熱と圧力を加えることで、現実的な合成法を開発しました。それからわずか100年の間にプラスチックは、飛躍的な発展を遂げ、その種類も100を超え、私たちの暮らしに欠かせない素材となりました。

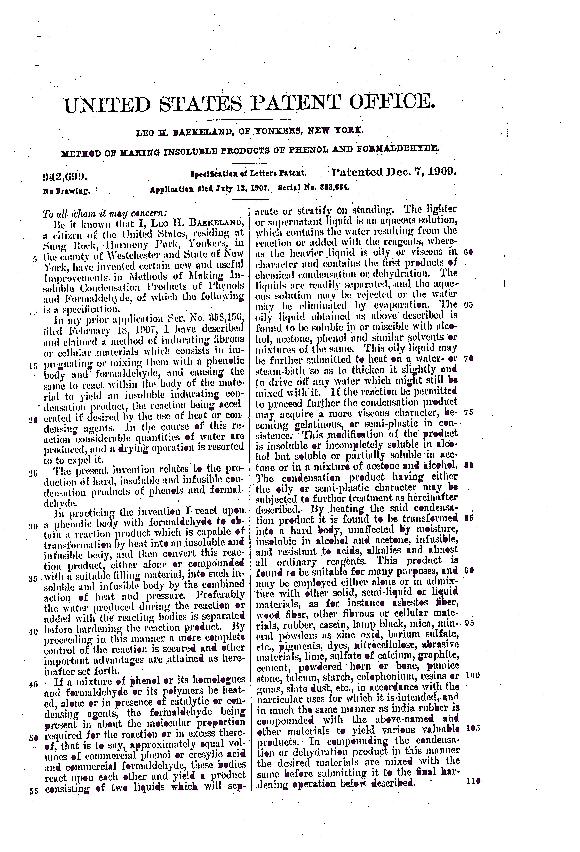

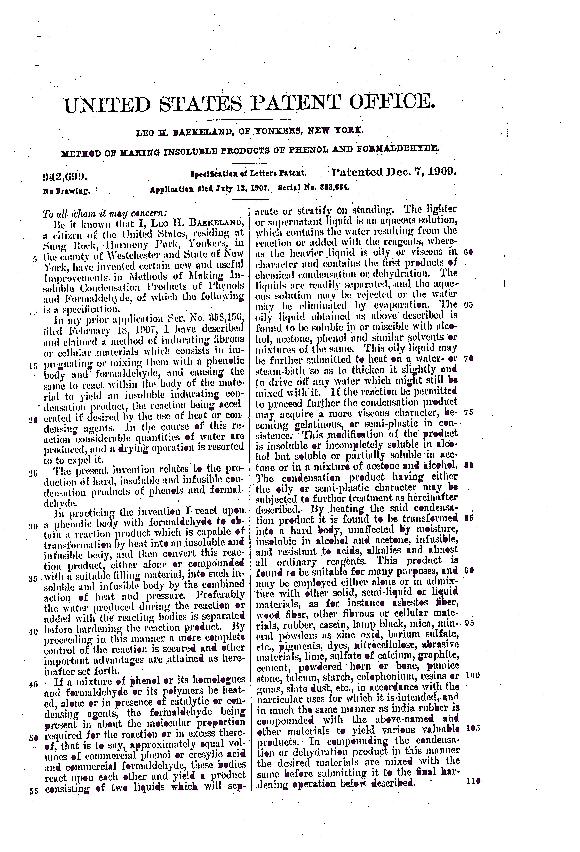

右は、「ベークライト」の特許論文の第1頁のコピー(1907年1月13日提出、特許取得1909年12月7日 Patent No.942,699 とある)。

□参考資料

岳川有紀子;「『プラスチック100年』に関する調査報告(1)−1907年前後のプラスチックに関係する8つの文献−」,大阪市立科学館研究報告第16号,pp41-48,2006

■プラスチックとは

「プラスチック」という言葉は、「形をつくることができる」という意味のギリシア語「プラスティコス(plasticus)」に由来しています。また辞書で調べると、さらに「可塑性のある有機高分子」といったキーワードが出てきます。熱可塑性は、熱を加えると柔らかくなる性質、有機高分子とは、主に炭素原子を骨格にたくさんの原子が結合してできた鎖のような分子をいいます。ところがプラスチックには、熱を加えると硬くなるものもあります(熱硬化性)。プラスチックが普及しはじめた1940年頃、一般の人にとって見た目で熱可塑性か熱硬化性かを見分けることは難しいので、結局どちらでも「プラスチック」として表現されるようになりました。JIS規格でも、熱可塑性に限らず熱硬化性も含めて「プラスチック」と分類されています。また、同じ有機高分子でも、繊維、ゴム、塗料、接着剤などはプラスチックから除かれています。

■プラスチックの歴史

天然プラスチック …人間は古来より、天然の素材を、必要な形に削ったり変形させたりするなどして、現在でいうプラスチックのように使っていました。例えば象牙、琥珀、べっ甲、シェラック、などがありますが、原材料の稀少性、価格の高騰、また動物保護の観点から、19世紀頃に、半合成プラスチックをはじめ他の素材へと代わっていきました。

↓

半合成プラスチック …半分合成されたプラスチックという意味で、天然の素材を加工して作られるプラスチック様の素材です。例えばセルロイドは、天然の木綿繊維に、硝酸,樟脳などの化学薬品を作用させて合成します。錬金術によって発達した化学実験と化学薬品を合成する技術により、天然プラスチックに代わる素材として誕生しました。

↓

合成プラスチック「ベークライト」 …ベークランド博士が開発したフェノール樹脂は、1909年に「ベークライト」として商標登録がされました。ベークライトは、電気を通しにくい(電気絶縁性)、熱に強い(熱硬化性)、硬い、という性質から、当時普及しはじめた電気製品のケースに使われたり、これまでにない新しく画期的な素材として、プラスチックジュエリーが誕生し流行したりしました。いずれも、プラスチックならではの、曲線美が強調されたデザインが多く採用されました。

↓

これからのプラスチック …誕生して100年の間に、私たちの暮らしを支える素材として、身近で重要となったプラスチック。今では、電気を流す,形を記憶するなど、新しい機能を持ったプラスチックも誕生しています。さらに医療分野で活躍する最先端の器具にもプラスチックが使われています。また、プラスチックの主な原料である石油は、限られた地球の資源でもあります。これからのプラスチックを考える上で欠かすことのできない資源の有効利用についても、研究・実用が進んでいます。私たちひとりひとりが、プラスチックの未来を考えなければならない時代にきています。

□参考資料

・岳川有紀子;「『プラスチック100年』に関する調査報告(2)−1907年前後のプラスチックに関係する16点の資料と利用−」,大阪市立科学館研究報告第16号,pp49-54,2006

・大阪市立科学館常設展示「身近に化学」フロア「プラスチック」エリア

■プラスチックのおすすめ実験

身近なプラスチックを使って、たのしい化学実験ができます。

実験をすることによって、プラスチックの特徴や性質を理解することができます。

・「プラスチックってなんだろう2007ver.」 【サイエンスショー】

さまざまな種類のプラスチックに関する実験とその解説を20分で行う実験ショーです。

・「プラバン キーホルダーをつくろう」 【こどものためのかがくじっけん】

■プラスチックの話題

・プラスチック100年−リサイクル編 【月刊うちゅう 2007年6月号】より

・牛のフンからプラスチック newsより 【2005.01.30】

・2003年研究報告 サイエンスショー「プラスチックってなんだろう?」実施報告

・「ペットボトルがフリースになるの?」 【月刊うちゅう 2002年2月号】より

・「宇宙と高分子」 【月刊うちゅう 2002年10月号】より

・「コンタクトレンズ」 【月刊うちゅう 2002年12月号】より

・「みかんパワー」 【月刊うちゅう 2000年1月号】より

(岳川有紀子:科学館学芸員)

(2004.12.15.)

(2009.10.10.最終更新)

大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ